アリバチとは?

アリバチは世界中に7000種以上が確認されているアリバチ科に属する昆虫の総称で、日本では17種のアリバチが確認されています。

アリバチはオスとメスの形が大きく異なるという特徴を持っていて、ほとんどのアリバチは翅を持っていますが、メスは翅を持っておらず蟻に似た見た目をしていて地上で生活しています。

アカケブカアリバチのオスとメス

メス

オス

Dasymutilla gloriosaのオスとメス

メス

オス

そのため、オスとメスの組み合わせ(オスとメスが同じ種か)がはっきりしていない種も多く、きちんと確認するためにはDNA解析や交尾中の個体を見つけなければならないというハードルの高さがあります。

ベルベット

蟻ではなく蜂の仲間ですが、英名ではVelvet antと呼ばれていることから蟻の仲間と勘違いされることも多いと言われています。ちなみに、全身にモフモフしたベルベット(ビロード)のような長い毛があることが英名の由来です。

多くのアリバチの成虫は植物の蜜を主な餌としていますが、幼虫は他の蜂の仲間や、ハエ、蝶、甲虫、ゴキブリなどの幼虫やサナギに寄生して、1~2週間ほどで寄生先の獲物を食べて成長していきます。

主な分布・生息地

旧北区

東洋区

世界各地に数多くのアリバチが分布していますが、特に熱帯や亜熱帯など暖かい地域では数多くの種の存在が確認されています。

日本では17種程度しか確認されていませんが、日本を含む旧北区には約530種、東アジア圏内で暖かい地域を多く含む東洋区では約640種が記録されています。

一部のアリバチは夜行性ですが、多くのアリバチは昼行性と報告されています。

身を守るための様々な防御機能

Photograph by Karen Szafrajda

アリバチのメスは翅を持たないため、寄生先の昆虫の巣を見つけるために捕食者となる生き物が多い危険地帯を歩き回らなければなりません。

そんな中、進化の過程で様々な能力を身につけることで、昆虫界屈指の防御力を誇るまでになりました。

そのため、天敵となりうるクモやトカゲ、鳥、モグラ、ネズミなどはアリバチをほとんど捕食しないという実験結果もあります。唯一積極的な捕食行動をとったのはヒキガエルですら、一度飲み込んだ後にたまらず吐き出してしまうほどです。

強靭で滑らかな外骨格

アリバチは異様なほどものすごく硬い外骨格を持っているため、アリバチを押しつぶすにはミツバチと比べて11倍もの力が必要とされています。

また、試験機に設置して力を加える際、表面が丸みを帯びていてツルツルしているためうまく試験が出来なかったと報告しているように、外敵からの噛んだり刺したりする攻撃を回避するのに有効です。

昆虫を展示するときには鉄のピンをうまくさせずに非常に苦労したという話もあるほどです。ちなみに、この頑強な外骨格は湿気のコントロールにも役立っていると言われています。

鋭く長い針

出典:Stinging wasps (Hymenoptera: Aculeata), which species have the longest sting?(Published May 2, 2018)

針を持っている他のハチと同様に、メスのみが鋭い毒針を持っています。これは卵を産むための産卵管が毒針に進化したためです。

針を持っているという点は他のハチと同じですがアリバチの針は非常に長く、あらゆるハチの中で群を抜いて長い種もいます。また、可動域が広いという特徴があり、獲物に毒針を突き刺しやすくなっています。

たとえ毒がなかったとしてもこの針を刺すだけで鋭い痛みを敵に与えることが出来ます。

毒と特殊な擬態

アリバチも他のハチと同様に毒を持っていて、針で刺した時に外敵から身を守るために注入します。

また、捕食されてしまう前に自分に毒があることを示すために、体の色が赤やオレンジなど自然界で特に目立たせる警告色を持っています。

実は毒を持っているてんとう虫も警告色うまく活用して生きている昆虫の一種です。

有毒成分はアリバチ科Dasymutilla属のアリバチで調査されていますが、いずれも主にペプチドの有毒成分であることが分かっています。

毒の強さはマチマチで、非常に強い痛みを引き起こすものからミツバチよりもかなり弱い毒まであります。ここで強い痛みを与えるような強い毒を持ったアリバチがいるということが、アリバチ達にとって非常に重要な生存戦略につながります。

Mutilla quinquemaculata

Dasymutilla quadriguttata

持っている毒が弱いアリバチは、強い毒を持っているアリバチと同じような見た目になる「ミューラー擬態」という擬態して、あたかも強い毒を持っていると捕食者に認識させることで生き延びています。

ミールワームを使った実験イメージ

ある実験では鳥が大好きな獲物であるミールワームを強い毒を持つアリバチに似せて色を塗ったところ、捕食者である鳥はそのミールワームを1匹もたべなかったという結果が報告されています。

このように一度毒の強いアリバチに攻撃された捕食者は、似た見た目の相手を食べなくなることが分かり、ミューラー擬態の有用性が再認識されました。

ちなみに、ヤドクガエルもミューラー擬態をうまく活用している生き物の一つです。

大音量の警告音

アリバチは腹部を収縮させることでキーキーといった音を出して威嚇することもできます。

ある実験では捕食者がアリバチの半径1m以内に入ると、音を出して威嚇し始め、捕食者がアリバチに近づくにつれて音を鳴らす頻度を上げるといった行動が観察されました。

また、トガリネズミに対しては食べられる直前に音を出して驚かすことで、身を守っていることがわかりました。このように、捕食者に対して警告させたり驚かせたりすることで身を守っています。

強烈な臭いフェロモン

アリバチは捕食者に襲われた際に下あごにある器官から警告するための分泌物を出して身を守る行動もとることが知られています。

このように様々な方法で防御することから、「the indestructible insect(不滅の昆虫)」と呼ばれるようになりました。

おもしろいアリバチ

痛すぎるアリバチ(Dasymutilla occidentalis)

アカケブカアリバチ

Photograph by Heatherelle

アリバチの一種「アカケブカアリバチ(Red velvet ant)」は、アリバチの中でも特に強烈な有毒成分を持っていて、もしも刺されてしまうと猛烈な痛みが30分も続きます。

そのあまりにも強烈な痛みを与えることから、”ウシ殺し”や”ウシアリ”などとも呼ばれています。

体長は1.9cmほどになり、胸部と腹部の背面はオレンジがかった赤色をしているため、これが警告色となっています。

Dasymutilla occidentalis

昆虫学者のシュミット氏が、様々なアリやハチに刺されて痛みをレベル別に分けましたが、このアリの仲間である「Dasymutilla occidentalis」は4段階中3と評価されています。

レベル3に分類される他の昆虫は「巻爪に8時間もドリルで穴を開け続けた結果、ドリルが爪先に食い込んでいるのに気づく」と表現されるほどの痛みだそうです。

シュミット指数4段階中4で第一位を記録した昆虫は以下のページで詳しく紹介しています。

黒すぎるアリバチ Traumatomutilla bifurca

Photograph by R Vasconcellos

ブラジルの熱帯サバンナに生息するアリバチ(Traumatomutilla bifurca)の体色は白と黒となっていて、レッドベルベットアントのような警告色は発していません。

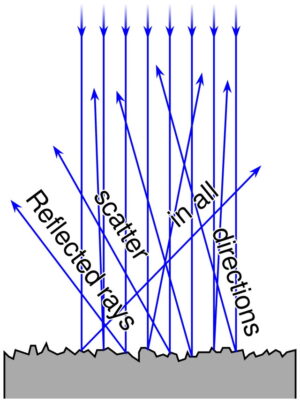

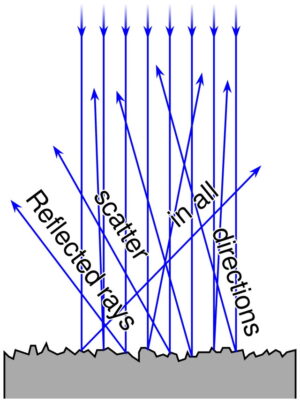

ただの警告色を持っていないアリバチなのかというと実はそうではありません。本種の黒い体色は、光の反射率が1%未満(通常の黒の反射率は5~10%程度)でスーパーブラックと呼ばれる超黒だったと2024年12月に発表されました。

Photograph by Lucas Kaminski

光は反射を繰り返すと弱くなるため、本種に当たった光が体表を多く毛で何度も反射されることで、眼に届く光の量が大幅に減り黒くなっているというのです。

アリバチは様々な方法で捕食者から身を守りますが、本種は毒を持っていることをアピールするのではなく隠れることで捕食者に襲われないように進化したと言えるでしょう。

ただ、肉眼では黒なのか超黒なのかの判別ができないため本種がスーパーブラックで会ったことは運命的だと言えます。

拡散反射

Image by Jeff Dahl

まとめ

アリバチは世界各地に生息し、7000種以上が確認されているハチの仲間です。昼行性で幼虫は他の昆虫に寄生して育ち、成虫になると植物の蜜などを食べて生きています。

アリバチは英名でVelvet antと呼ばれ、メスは翅もなく蟻に似ていることから蟻の仲間と思われることもありますが蜂の仲間です。

そのため、メスは毒針と有毒成分を持っていて捕食者に襲われた時に毒を注入することで身を守ります。また、毒針以外にも強靭な外骨格、毒を持っていることをアピールする警告色、大きな音を出した威嚇、臭いを発する分泌物を出すなど様々な方法で身を守ります。

その防御力は昆虫界でも随一で天敵となる生物はほとんどおらず、積極的に食べようとするヒキガエルですれたまらず吐き出すこともあります。

コメント