日本でウナギと言えばみんな大好きな二ホンウナギのことを指します。今回は二ホンウナギを中心にウナギに関するおもしろい豆知識を紹介していきます。

不思議な生き物ウナギとは?

Photograph by adobe stock

ウナギはウナギ科ウナギ属に属する魚で、現在は二ホンウナギをはじめオオウナギ、アメリカウナギ、ヨーロッパウナギなど19種が分類されています。日本ではウナギと言えば基本的にはニホンウナギを指すことが多いと思います。

そんなウナギですがつい最近まで謎に包まれていた生態が解明されてきたり、他の魚にはない特殊な能力を持っているなど非常に興味深い話が盛りだくさんです。

名前に”ウナギ”と入っている魚は色々といますが、実はヌタウナギやフウセンウナギ、タウナギ、デンキウナギなどはウナギとは全く違う系統の魚なので、この19種には含まれていません。

デンキウナギ(デンキウナギ目デンキウナギ科)

タウナギ(タウナギ目タウナギ科)

Photograph by ian_dugdale

ヌタウナギ(ヌタウナギ目ヌタウナギ科)

よく食べられている似た魚のアナゴはウナギ目の魚ですが、アナゴ科の魚でウナギの遠い親戚のような位置づけです。

様々な種類が確認されているウナギですが、食用として利用されているのは4種類と限られていて、さらに日本ではその中の2種がよく食べられています。

食用とされる4種

値段が高くなかなか頻繁には食べることができないウナギですが、高いウナギと安いウナギの違いにはどういったことがあるのでしょうか。

国産のウナギは高く、外国産のウナギは安いというイメージがあると思いますが、産地だけでなくウナギの種類が違うため値段が違うということあります。

まずは食用として利用されている4種について紹介していきます。

ニホンウナギ

ニホンウナギ

体長は60cm程度の個体が多いですが最大1.3mにもなり、日本や朝鮮半島、台湾からベトナムにかけて東アジアに広く分布している日本で代表的なウナギです。

海で産卵されて孵化したウナギの稚魚は、成長しながら淡水域に帰ってきて、成長したら海に出て産卵を行うという生活形態をとります。

黄ウナギ Photograph by 如此甚好

その中で淡水域で生活している際は体色が黄色っぽくなっていることから「黄ウナギ」と呼ばれ、海に出て生活している時期には体色が銀色に見えることから「銀ウナギ(銀化ウナギ)」と呼ばれています。

現在はレッドリストで絶滅危惧種(EN)に分類されています。

ヨーロッパウナギ

ヨーロッパウナギ

Photograph by Julien Renoult

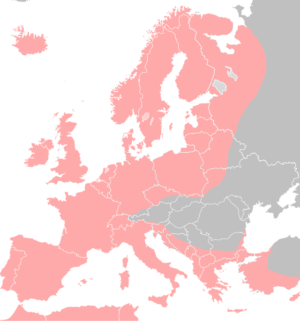

体長は最大で1.3mほどになるヨーロッパに唯一分布しているウナギです。戦後日本に大量輸入されたことを背景に、現在は日本各地に移入分布していることが確認されています。

ヨーロッパウナギの分布【クリックで拡大】

Photograph by Reaperman

見た目の特徴はニホンウナギとほとんど変わらず、真ん丸な眼と大きな口を持っています。

ウナギの寿命は長く40年近い記録もありますが、本種は1859年に捕獲されスウェーデンの民家の井戸で飼育されていましたが、2014年に亡くなりました。同じ個体が生き続けていたのであれば155年以上生きたことになります。

現在はレッドリストで絶滅危惧種(CR)に分類されています。

アメリカウナギ

アメリカウナギ

Photograph by Blake Ross

体長は大きいと1.22m、重さ7.5kgほどにまで成長する、北アメリカ大陸大西洋岸や西インド諸島、グリーンランド西部などに分布するウナギです。

ニホンウナギやヨーロッパウナギと比べて体色に変異があり、オリーブグリーンや茶色、緑掛かった黄色など様々な色の個体がいます。

日本ではほとんど食されることはなく、主に海外で食されています。現在はレッドリストで絶滅危惧種(EN)に分類されています。

ビカーラ種

ニューギニアウナギ

Photograph by Aravind Manoj

ビカーラ種はウナギの一種で2つの亜種Anguilla bicolor bicolorとAnguilla bicolor pacifica(ニューギニアウナギ)のことで、まとめてビカーラウナギなどとも呼ばれています。

日本で食べるウナギはニホンウナギとビカーラ種で、比較的お手頃価格で買えるウナギはこのビカーラ種の可能性があります。

ビカーラ種はフィリピンやインドネシアなどに生息し、見た目は日本ウナギよりも短くて太く、柔らかい身が特徴的です。

ニホンウナギの代わりとして海外や国内で養殖され、比較的リーズナブルな値段で市場に出回っており、現在は絶命危惧種には分類されていません。

解明されてきた二ホンウナギの謎

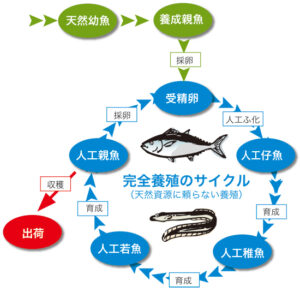

引用:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1607/spe2_02.html)

ニホンウナギの産卵場所は長いこと解明されておらず謎に包まれていましたが、2006年2月にグアム島やマリアナ諸島の西側沖にあるマリアナ海嶺のスルガ海山付近が産卵場所であることをわかりました。

その後の調査では産卵場所付近で成熟したニホンウナギとオオウナギを発見し、世界で初めて捕獲にも成功しました。さらに調査が進み2009年には水深約160m付近の水温が26℃程度の海域で産卵されていことを発見されました。

引用:https://www.eco-word.jp/html/01_seitaikei/se-27.html

このようにどのような環境で産卵され、どのように成長していくのかが解明されてきたこともあり、2010年に初めて完全養殖に成功しました。

ただし、この時はウナギ1匹あたり4万円ほどかかるという市場に出回るには非現実的なコストがかかっていました。

さらに研究が進み2024年には1匹あたり1800円までコストダウンに成功していますが、天然ウナギの養殖(天然の稚魚を育てる方法)と比べるとまだ3倍以上のコストがかかっている状況のため、更なるコストダウンが求められています。

ウナギの特殊能力

美味しくて魅力的なウナギですが、他の魚と比べて非常に優れた能力をいくつか持っています。

皮膚から呼吸できる

哺乳類や鳥類など陸上で生きている生き物は肺から酸素を取り込む肺呼吸を行っているのに対して、魚は水中の酸素を取り込むエラ呼吸を行っています。

そのため、魚が陸上にあがると呼吸が出来ずにすぐに死んでしまいますが、ウナギは皮膚から空気中の酸素を取り込むことができる能力を持っています。

酸素を取り込む量の割合は、なんと皮膚呼吸が70%、エラ呼吸が30%なので、体が湿った状態であれば陸に上がることができます。

雨の日には生息域から離れた水域に移動するため、路上を移動していることが目撃されたり、濡れている切り立った絶壁を登ったりする姿が確認されています。そのような行動から急速に上昇していく様を表す「うなぎのぼり」という慣用句が生まれました。

犬並みの嗅覚を持つ

ウナギは匂いを感じる器官が発達していて、人間の嗅覚の1000万倍にもなると言われていて、1万トンの水に溶けた1グラムのアミノ酸を感知できるほどです。

これは夜行性のため暗い場所でも獲物をしっかり認識するために発達したものと考えられています。そのため、ウナギを釣るには臭いが強いさんまの切り身などを使うと釣れるんだとか。

また、不自然な臭いを発する人工の集魚剤などには見向きもせず、天然の餌を用意する必要があると言われています。

強力な毒を持っている

あまり知られていませんが、実はウナギは2種類の毒を持っています。次の章からどのような毒を持っているのか紹介していきます。

ウナギが持っている危険な毒

ウナギの食べ方として蒲焼が有名ですが、刺身を食べたという人は少ないと思います。これはウナギは人間に対しても毒性を示す有毒成分を持っているためです。

ただし、一部の地域ではしっかりと千貫したウナギを薄切りにして醤油やポン酢で食べることもあるようです。

血清毒

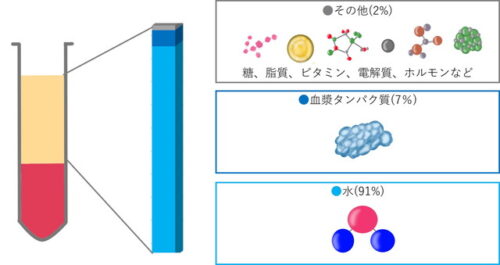

ウナギの血(血清)にはイクチオヘモトキシン[ichthyohemotoxin](魚類血清毒)と呼ばれる有毒成分が含まれています。

魚類血清毒は、魚の血に含まれる毒の総称のため、ウナギの血に入っている毒に固有の名前はついていませんが、分子量10万ほどのタンパク質毒であることが分かっています。

タンパク質毒のため、熱に弱く60℃で5分熱すると分解されて完全に毒性を失うことが分かっています。そのため、ウナギの血を生で飲むようなことをしなければ中毒になることはありません。

この有毒成分単体のマウスに対する半致死量(LD50)は静脈注射で、670µg/kgという強さを示し、この有毒成分が含まれている血清の半致死量は0.30~0.74mL/kgという強さを示します。これは1mLで体重20gのマウスを60~150匹ほど死に至らしめるという強さを示します。

用語解説

LD50(50%致死量、半致死量):Lethal Dose 50

ある一定の条件で動物にある物質(成分)を投与した場合に、動物の半数を死亡させる物質(成分)の量を示しています。LD50を使うことでその物質(成分)の毒性を比較することができます。一般的にはLD50 1500mg/kg以上の物質(成分)が安全とみなされています。

ある一定の条件で動物にある物質(成分)を投与した場合に、動物の半数を死亡させる物質(成分)の量を示しています。LD50を使うことでその物質(成分)の毒性を比較することができます。一般的にはLD50 1500mg/kg以上の物質(成分)が安全とみなされています。

ちなみに、血清を飲ませる方法の場合の毒性は弱くなり、15mL/kgという強さになります。この強さを人間に当てはめた場合、60kgの人が死に至る可能性のある量はウナギの血清が約900mLもの量が必要になるため、毒性はそこまで強くないと言えそうです。

もしも大量に摂取してしまうと?

過去に血を飲んだことによる中毒事例は報告されていませんが、もしも飲んでしまうと下痢、嘔吐、不整脈、感覚異常、麻痺、呼吸困難により死に至る可能性もあるため、興味本位でも絶対に飲んではいけません。

また、血液が目や傷口、口に入ると炎症が引き起こされることが特に料理人の間では知られています。

眼に入ってしまうと結膜炎などの症状が現れることもあります。また、失明するという噂もありますが、入っても適切に対処すればそこまで重大な症状は起こりません。

粘液毒

ウナギの血に毒があることは知っている人もいると思いますが、実は体表のぬるぬるした粘液には血よりもさらに強力な有毒成分が含まれていることを知っているひとは多くないと思います。

粘液に含まれる毒にも個別の有毒成分名はついていませんが、分子量が40万のタンパク質の有毒成分であることが分かっていて、血に含まれる有毒成分とは全く別のものとなっています。

精製された有毒成分のマウスに対する半致死量は3.1µg/kgと血に含まれる成分のなんと200倍以上もの毒性を示します。ただし、非常に不安定な成分のため、食べてしまった場合は胃の中で活性を失い毒性を示さないため、傷口などから入らない限りは特に影響を受けないことが分かっています。

ウナギは2種類の毒を持っていますが、市販されている加工されたウナギを食べる分には全く影響はないため、心配する必要はありません。

まとめ

ウナギはウナギ科ウナギ属に属する世界で19種が確認されている魚の一種です。ウナギと名の付く生き物の中には全く系統の異なる魚もいて、有名な生き物だとデンキウナギも生物的には系統が大きく異なります。

日本でよく食べるウナギにはニホンウナギとビカーラ種の2種がいますが、ビカーラ種はフィリピンなどに生息するニホンウナギよりも短く太めの体型が特徴的でリーズナブルなウナギです。

そんなウナギには2種類の強力な毒を持っていて、一つ目は血(血清)に含まれる分子量10万くらいの毒で、血を大量に飲んでしまったり、眼や口、傷口に触れると炎症を起こす危険性があります。

もう一つは体表の粘液に含まれる分子量40万くらいの毒で、血に含まれる毒よりも200倍ほど強いですが、不安定なため食べても胃液で分解されてしまい毒性を示さないという強く脆い毒を持っています。

どちらも熱すればすぐに分解して毒性がなくなるため、生で大量に摂取しなければ中毒を起こす心配は全くないので心配する必要はありません。

コメント