スギヒラタケとは?

スギヒラタケ(学名: Pleurocybella porrigens)は、キヒラタケ科スギヒラタケ属に属する唯一のキノコです。

かつては食用キノコとして缶詰として流通したこともありますが、現在では猛毒キノコとして知られています。

大きくなったスギヒラタケ

傘(かさ)の大きさが直径2〜6cm程度の小型から中型の大きさで、名前の通り傘が平たい半円形または扇形をしています。

色は純白色から乳白色で、縁は内側に巻いていることが多く成長すると波打つように開きます。また、柄はないか非常に短いため、キクラゲやサルノコシカケのように傘の側面がそのまま木に付いているように見えます。

主に夏から秋(8月~10月頃)にかけてスギやモミ、ツガなどの針葉樹の倒木や切り株に重なり合って群生する形で発生します。

味や歯触りに癖がなく、似たような毒キノコもなかったことから以前は日本国内においては主に日本海側の地域で長いこと食用のキノコとして親しまれてきました。

倒木に発生したスギヒラタケ

平成の天皇即位に伴う大嘗祭の式典(1990年)では、スギヒラタケが秋田県からの献上品(庭積の机代物)の一つとして選ばれたこともありました。

しかし、2004年にスギヒラタケが原因と思われる中毒事故が幅広い地域で同時に確認されたことから、厚生労働省の注意喚起も行われ、命に関わる猛毒キノコとして知られるようになりました。

長いことスギヒラタケによる中毒が起こるメカニズムは謎に包まれていましたが、2023年になりついに解明されることになりました。

分布・生息環境

スギヒラタケ(Pleurocybella porrigens)は、北半球の温帯域に広く分布していることが報告されています。

日本では北海道から九州まで、日本の比較的冷涼な山間部に広く分布しています。西日本の低地ではあまり見られませんが、東北地方や北陸地方などの多雪地帯で古くから知られ親しまれていました。

針葉樹林帯に生息しており、スギ、モミ、ツガ、アカマツなどの針葉樹の朽ちた倒木、立ち枯れの木、切り株といった木質基質に発生します。これは、スギヒラタケが木材腐朽菌(木材を分解して栄養を得る菌類)であるためです。

単独で生えることは少なく、何枚もの傘が重なり合って群生する形で発生するため、山林では比較的見つけやすいキノコの一つです。

スギヒラタケは猛毒なのに食用だった!?

当時は毒性に関する知見は確立されておらず、多くのキノコ図鑑でスギヒラタケが「無毒」あるいは「食べられる」キノコとして紹介されていたことが確認されています。

スギヒラタケは見つけやすいだけでなく群生しているため多く採取できること、スギヒラタケと同定しやすいこと、風味や歯ごたえが良く美味しいキノコであることなどから、過去数十年にわたり日本国内の一部地域で広く食用キノコとして扱われ、流通・消費されてきました。

そのような中、スギヒラタケの食中毒に関する報告が2004年の秋に日本で多数発生したことがきっかけとなり、社会的な問題となりました。

この食中毒事例ではスギヒラタケを摂取した特に慢性腎臓病を患っている人の多くが急性脳症を発症し、死に至る事例も確認されました。

この事態を受けて、厚生労働省はスギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起を出し、それ以降、スギヒラタケは猛毒キノコとして扱われるようになりました。

実は、2004年以前にも「食べ過ぎるとお腹を壊す」といった程度の注意はされていたものの、死に至るほどの重篤な毒性を持つという事実は、この集団食中毒事件まで広く認識されていませんでした。

猛毒キノコと分かった理由

スギヒラタケが「猛毒キノコ」と認識されるきっかけは、2004年に集団食中毒事件が発生したことですが、なぜ2004年になって急に発生したのでしょうか。そこから紐解いていきましょう。

集団食中毒が起きる1年前の2003年に改正感染症法が公布されています。これは当時流行していたSARS(ウィルス性呼吸器疾患)や炭疽菌などのバイオテロに対処するためのものでした。

この法改正に伴い、急性脳炎の発症件数を全国で全数把握対象疾患に指定され、急性脳炎が発生した場合には行政に届け出する必要が出てきました。

スギヒラタケの中毒症状に急性脳炎が含まれていたため、この法改正によって急性脳炎とスギヒラタケの因果関係が浮き彫りになったと指摘されています。

つまり、今までも中毒症状は発生していたものの誰もそれに気が付かずに食べられ続けていたと考えられています。

スギヒラタケが突然変異により毒キノコになったのではないか?という指摘もありますが、東北、北陸の広範囲で同時に起こっていること、たった1年で毒のないスギヒラタケの数が減少したとは考えにくいことから、この可能性は否定されてます。

長年謎だったスギヒラタケの毒とは?

食べてから2日~1ヶ月程度は無症状期間があり、その後初期症状として筋肉の収縮や弛緩、下肢の麻痺が現れ、意識障害やけいれん、言語障害など急性脳症の症状が現れます。

最悪の場合には死に至るほど重篤な症状を示し、実際に2004年に報告された中毒事例では、東北・北陸9県で59人の発症が確認されてそのうち15名以上の人が亡くなっています。

他の毒キノコを食べた際に発生することが圧倒的に多い下痢や腹痛などの消化器系の中毒症状は現れません。このような症状の違いや無症状期間の長さからも毒キノコであると気付かれなかった要因と考えられます。

スギヒラタケによる中毒症状は、特に腎機能が低下している人において非常に高確率で中毒症状が発生していることが分かっています。それでは具体的な有毒成分は何だったのでしょうか。

スギヒラタケによる急性脳症の発生メカニズム

スギヒラタケに含まれる成分として、β-ヒドロキシバリン、ステロール、レクチン(血液凝固作用成分)などの成分が検出されていましたが、急性脳症などを伴う中毒症状との関係はわかっていませんでした。

そんな中、静岡大学の河岸洋和氏らによってタンパク質である「pleurocybelline(PC)」「Pleurocybella porrigens lectin(PPL)」、低分子である「pleurocybellaziridine(PA)」の3つの物質が毒性に関与していると発表しました。

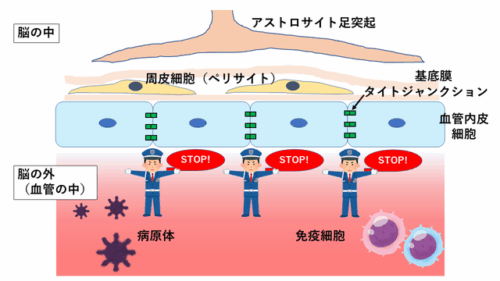

このうち、PCとPPLがタンパク質を破壊する作用を示し、これが血液脳関門(血液と脳組織の間で必要な栄養素の輸送を許容しつつ、病原体や有害物質の脳内への侵入を防ぐ、脳を守るための特殊なバリア構造)を破壊することがわかりました。

血液脳関門のイメージ図

引用:https://www.brainscience-union.jp/trivia/trivia3833

血液脳関門によって防がれるはずのPAですが、PCとPPLの作用により血液脳関門が破壊されてしまうことでPAが脳に達して脳症を引き起こす、という3成分による急性脳症発症のメカニズムであると報告しました。

2023年になりようやくスギヒラタケによる急性脳症の発生メカニズムが解明されたため、毒キノコと分かってから実に20年近くかかったことになります。

スギヒラタケによる中毒症状を発症する人の多くが、慢性腎臓病の既往歴を持つ高齢者であったということが分かっており、一方で健康な人が同じキノコを食べたにもかかわらず、ほとんど症状が出ないか、出ても軽微であった事例も報告されています。

このことから、原因物質であるPCとPPLかPAもしくはいずれも腎機能により代謝される物質であるものの腎機能が低下した人は代謝が十分にされず、高確率で中毒症状を発症すると考えられます。

ただし、腎機能が低下していない方にも重篤な症状が現れたことが報告されているため、スギヒラタケを食べることは絶対に避けましょう。

まとめ

かつて食用として流通し、日本の一部地域で特に親しまれてきたスギヒラタケ(Pleurocybella porrigens)は、純白色の扇形で、スギなどの針葉樹の倒木に群生するキノコです。

味や歯ごたえが良いとされ、1990年の大嘗祭で献上品に選ばれた歴史もありますが、2004年秋に日本各地で急性脳症を伴う重篤な中毒事故が多発し、複数の死者が出たことで、猛毒キノコとして認識されるようになりました。

この中毒事例は、主に慢性腎臓病の既往歴を持つ高齢者に集中して発生したことが判明しましたが、消化器系の症状がないなど、他のキノコ中毒とは異なる特徴を示しました。

長年原因は謎でしたが、2023年になってようやく、タンパク質のPC、PPLと低分子のPAの3成分が毒性に関与し、PCとPPLが脳への有害物質の侵入を防ぐ血液脳関門を破壊し、PAが脳に達して脳症を引き起こすというメカニズムが解明されました。

腎機能が低下している人はこれらの毒成分を代謝できず、高確率で重篤な中毒症状を発症すると考えられています。厚生労働省や農林水産省が注意喚起しているように腎機能が低下していない人も含めて、スギヒラタケの摂取は絶対に避けるべきです。

コメント