ソウシハギとは?

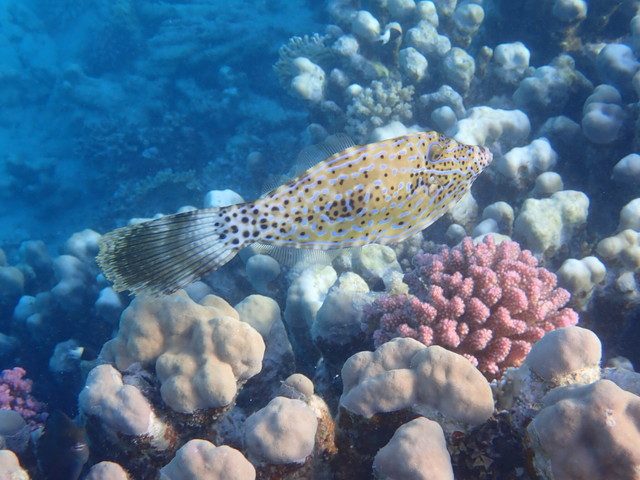

ソウシハギ(学名: Aluterus scriptus)は、フグ目カワハギ科ウスバハギ属に属する海水魚の一種です。その名の通り、全身に走る複雑な青色の模様が特徴的で、この模様が草紙(一度すき返した江戸時代などの再生紙)にいたずら書きしたように見えることからソウシハギと呼ばれるようになりました。

食べるとおいしいカワハギの仲間ではありますが、内臓にはフグ毒として有名なテトロドトキシンをも超える猛毒を持っているため、食用には適さない危険な魚として知られています。

体長は50cmを超え、体は左右に平たく長く伸びていて体高が少し高くなる細長い菱形のような形をしています。ツノのようにも見える背鰭の第一棘条が眼の上部で長く伸びていて、尾鰭は大きく丸みを帯びています。

体色は生息環境や個体によって変異が見られますが、淡い褐色や灰色を基調とし、鮮やかな青色の線状斑や点状斑が全身に網目状に走ります。この鮮やかな色はヒョウモンダコと同様に毒があることを捕食者に知らせるための警告色と考えられています。

テトロドトキシンを持っている猛毒タコ”ヒョウモンダコ”については以下の記事で詳しく紹介しています!

ソウシハギは、動きが遅くゆったりと泳ぐことが多いため水中で出会ったら簡単に写真を撮ることができます。

海面に浮いている藻などの浮遊物にくっつく修正があり、藻類やクラゲなどの刺胞動物、ホヤなどを食べます。

分布・生息環境

ソウシハギは、18℃以下では生きていけないとされているように、主に熱帯海域に広く分布しています。

日本では、主に沖縄県の近海で見られていましたが、近年の海水温度の上昇により分布を広げており、本州の山口県沖、瀬戸内海や淡路島近海、さらには日本海の石川県沖でも確認されています。

2012年10月には神奈川県横浜市にある管理釣り場「本牧海づり施設」でもソウシハギが釣りあげられているため、関東近郊で釣りを楽しむ人も他人事ではないので注意が必要です。

季節によっては黒潮に乗ってやや北の海域まで現れることもありますが、水温が下がると生きていけないため越冬することは難しく関東近郊で繁殖する可能性は低いと考えられています。

サンゴ礁や岩礁域、藻場などの比較的浅い海域に生息しており、水深数メートルから数十メートルの範囲で単独で行動することが多いです。

似ている魚

ソウシハギと姿形が似ている魚として、同じカワハギ科のウスバハギやウマヅラハギなどがいて、両種ともに食べられることから誤食の危険性が高くなっています。

ウマヅラハギ

ウマヅラハギ

Photograph by りなべる

体型はソウシハギに似ていますが、青い模様はなく見分けることはできます。身だけでなく肝も美味しいことで知られているため、カワハギと同様に人気のある魚です。

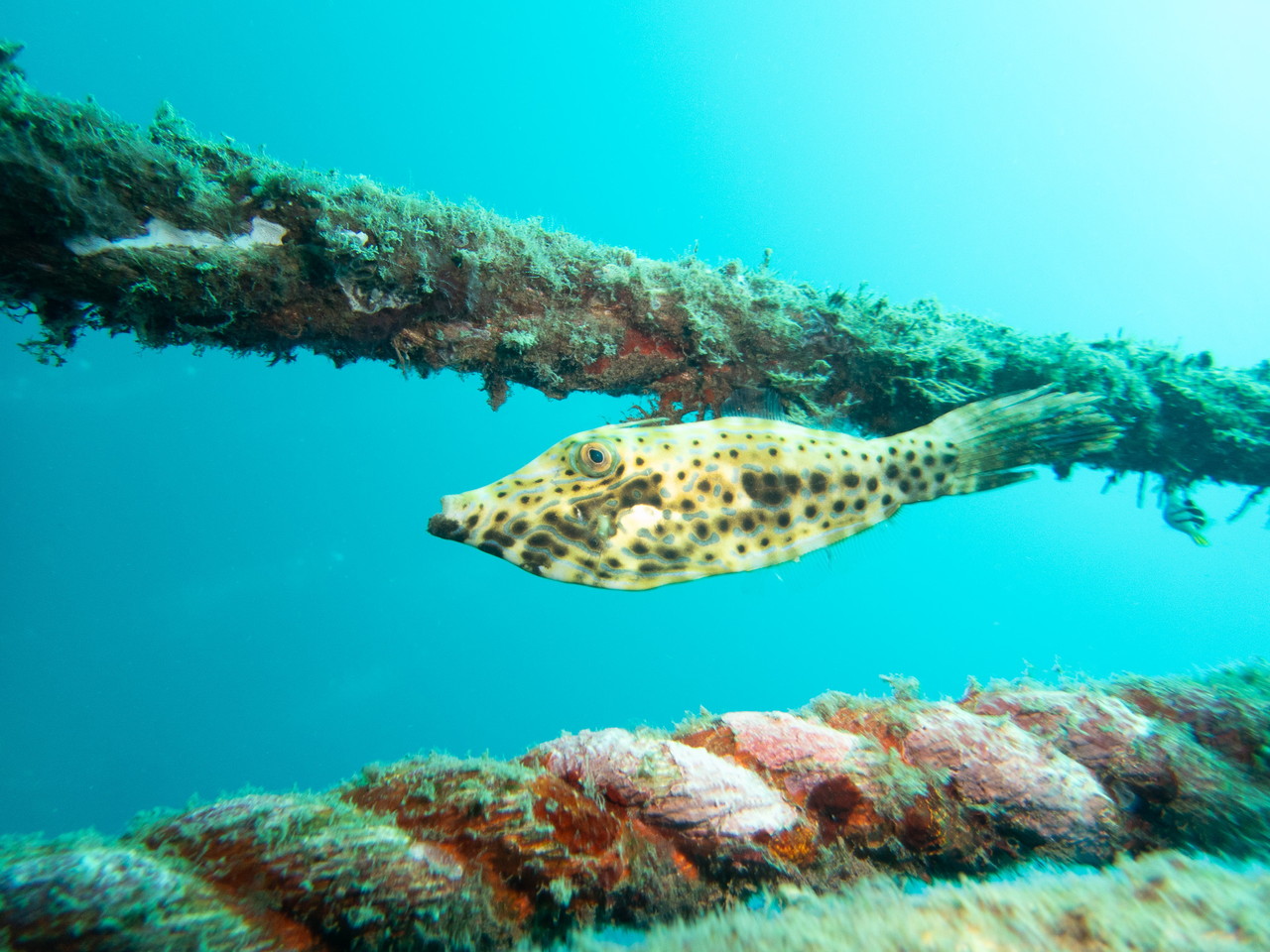

ウスバハギ

ウスバハギ

ソウシハギと同様に細長い体型をしています。体色は単調な灰色や褐色で、青色の模様はありません。味も値段もカワハギ > ウマヅラハギ > ウスバハギと言われていますが、ウスバハギは旬が最も遅く特に冬が美味しいとされています。

ソウシハギの毒

ソウシハギが持つ毒は、パリトキシンという非常に強力な非タンパク性毒素です。パリトキシンは、自然界に存在する毒の中でも最強クラスの一つとされ、半致死量は0.15μg/kgとフグ毒として有名なテトロドトキシンの50倍以上(マウス)の強さを示します。

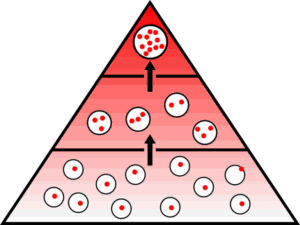

生物濃縮のイメージ図

illustration by Martin-rnr

海の微生物が生産した極めて少量のパリトキシンが生物濃縮(食物連鎖)によって魚の体内に蓄積・濃縮されると考えられています。

ソウシハギの場合、主に内臓(特に肝臓や卵巣)に高濃度のパリトキシンが含まれている可能性が高く、個体によっては筋肉など他の部位にも毒が含まれている場合があります。

パリトキシンの特徴として、一般的な調理による加熱では分解されないという点が挙げられます。そのため、通常の調理方法では毒性を完全に除去することはできません。

もしもパリトキシンを摂取すると、接種後3〜36時間後に筋肉痛、麻痺、痙攣などの症状が現れ、重症の場合には呼吸困難、腎障害、ショック症状が現れ最悪の場合には冠状動脈の極度の収縮作用により死に至ることもあります。

恐ろしい猛毒パリトキシンを持つ生き物は他にも確認されており、この奇妙な生き物について以下の記事で詳しく紹介しています。

ソウシハギの毒性は、生息地域や個体によってばらつきがあると考えられていますが、いずれにしても食用としての安全性は確立されていません。そのため、ソウシハギの特に内臓は絶対に食べるべきではない魚とされています。

事故事例

カワハギのお造り

2018年12月11日にソウシハギがカワハギと誤認されて販売されてしまうという事件は起きましたが、幸いなことに1953年〜2024年にかけて、ソウシハギによる中毒事例は報告されていません。

一方でソウシハギと同じくパリトキシンを持つ魚は他にも複数確認されていて、それらの魚による中毒事例は少なくとも48件の記録があり、患者総数は148名で、そのうち8名が亡くなっています。

このような記録があることからも身だけを食べるなどの行為は行わない方がいいでしょう。

まとめ

ソウシハギは、全身の美しい青色の模様が特徴的なカワハギ科の魚ですが、その内臓を中心に猛毒のパリトキシンを含む危険な魚です。主に熱帯海域に広く分布し、近年の温暖化の影響で日本では沖縄から神奈川など広い範囲で見られます。

ウマヅラハギやウスバハギなど美味しく食べられる似た魚もいますが、鮮やかな青色の模様で見分けることができます。

パリトキシンは非常に強力な毒素であり、加熱しても分解されず、摂取すると重篤な症状を引き起こし、最悪の場合には死に至ることもあります。

過去には、ソウシハギを誤って食べたことによる中毒事例も報告されています。そのため、絶対に食用としてはならない魚であり、海で見かけてもその美しい姿に油断することなく、危険な魚であることを認識しておく必要があります。もし釣れてしまった場合でも、無闇に持ち帰って食べることは避けましょう。

コメント