サンゴジュとは?

サンゴジュはガマズミ科(以前はスイカズラ科に分類されていた)ガマズミ属に属する常緑広葉樹で高さ10m以上にまで成長します。

背の高いサンゴジュ

樹皮は灰褐色でなめらかですが、成長して幹が太くなると樹皮に裂けめが入るという特徴があります。また、葉は細長めの楕円形で長さは10~20cmほどで、夏は葉の色が淡い緑色になり冬は濃い緑色に変化します。

6月~7月頃に特徴的な小さな白い花をたくさん咲かせて、その後真っ赤な実をたくさん付けます。

暖かい地域で見られるため、この真っ赤な実をサンゴに見立ててサンゴジュ(珊瑚樹)という名前で呼ばれるようになりました。

9月~11月頃になると鮮やかだった真っ赤な実が熟して次第に青黒い色に変わっていきます。

Photograph by WATANABE Hitoshi

サンゴジュの活用

サンゴジュは水分を多く含んでいるため燃えにくいことから防火樹として知られていて、生木を火にくべると泡を吹くことから「泡吹き(awabuki)」と呼ばれることもあります。そのため、公園や庭木などに延焼を防ぐために植えられることもあります。

公園に植えられたサンゴジュ

引用:http://www.niwashi.org/works/伐採・サンゴジュ

また、深く根付くことから風にも強いため防風樹としても活用されていて、さらに対潮性もあることから海岸にも防風垣として植えられてきました。

さらに葉や枝の密度が高いため防音機能も有しています。このように防火・防風・防音・対潮性能を持つ優れた樹木として、古くから高さ2~4mほどの生け垣をつくるなど活用されてきました。

ちなみに、海が近い神奈川県横浜市や山口県防府市の市の木になっています。

分布・生息地

日本や朝鮮半島南部、台湾、フィリピン、インドネシア、インドなど東アジアの暖かい地域を中心に広く分布しています。

日本では、関東以西から四国、九州、沖縄まで広い範囲に分布していて、海岸近くだけでなく山地や野原に生えています。

また、上述の通り公園や庭にもよく植えられているためでもよく見ることができる身近な樹木です。

サンゴジュの毒

サンゴジュの葉には古くから魚に対して毒性を示す成分が含まれている魚毒植物でがあることが知られていて、昔は沖縄県で毒流し漁に利用されていたという話もあります。

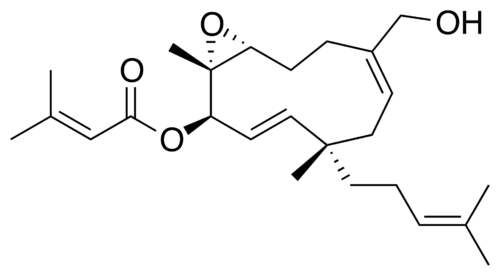

魚毒性を示す成分として、ビブサニン類(ビブサニンAやビブサニンBなど)といったジテルペンの一種が含まれています。

ビブサニンAの構造図

魚に対する毒性が非常に強くヒメダカに対する半致死量(LD50)は0.1ppm(100%の1000万分の1)となっており、超低濃度でも死に至る危険性があります。

用語解説

LD50(50%致死量、半致死量):Lethal Dose 50

ある一定の条件で動物にある物質(成分)を投与した場合に、動物の半数を死亡させる物質(成分)の量を示しています。LD50を使うことでその物質(成分)の毒性を比較することができます。一般的にはLD50 1500mg/kg以上の物質(成分)が安全とみなされています。

ある一定の条件で動物にある物質(成分)を投与した場合に、動物の半数を死亡させる物質(成分)の量を示しています。LD50を使うことでその物質(成分)の毒性を比較することができます。一般的にはLD50 1500mg/kg以上の物質(成分)が安全とみなされています。

凍毒のヒトに対する毒性は明らかになっていませんが、葉に含まれる有毒成分は非常に少なく(有毒成分の収率が0.0008%という研究結果も)、人に対して中毒を起こすほどの量を摂取すること自体が難しいと考えられます。

ちなみに、サンゴジュから得られたネオビブサニンAとBには細胞死を保護する効果があることがわかり、アルツハイマー病を初めとする神経変性疾患に対する治療薬の開発に貢献する可能性があると注目を集めています。

サバにはアルツハイマー型認知症の予防に効果があるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)などの不飽和脂肪酸が多く含まれています!

毒流し漁とは?

毒流し漁は読んで字のごとく、毒を河川や海に放って魚を取る漁法のことです。

魚に対する有毒成分が入っている植物を袋に入れて、川でその袋を揉みこむことで毒流し漁を行っていたことから宮城県では「毒もみ」とも呼ばれています。

サンゴジュ以外にも魚に対して魚毒植物はたくさんあるため、その昔は国内外含めて様々な植物を使って毒流し漁が行われていました。

海外には特に魚に対して強い毒性を示す、ものすごくおもしろい植物「ダイナマイトツリー」があり、この植物に含まれるフラトキシンのヒメダカに対する半致死量は0.0014ppmと、ビブサニン類よりも70倍ほどの強さを示します。

この植物については以下で詳しく紹介しています。

現在でも海外では、青酸カリ(シアン化カリウム)を毒流し漁に使用している国・地域もありサンゴ礁に大ダメージを与えるなど環境汚染が問題視されています。

まとめ

サンゴジュはガマズミ科ガマズミ属に属する広葉樹で、関東以西~沖縄にかけて広く分布している日本でもなじみ深い植物です。

初夏に白い花を咲かせた後に色鮮やかな真っ赤な実をたくさんつけることから、サンゴに見立ててサンゴジュ(珊瑚樹)と呼ばれるようになりました。

防火、防音、防風の機能に優れていることから、公園や庭に広く植えられるようになりました。また、対潮性に優れていることから、海岸の防風樹としても非常に有効です。

葉には魚に対して強い毒性を示すビブサニン類が含まれているため、以前は沖縄で毒流し漁に使われていました。ヒトに対する毒性は非常に弱いため安全に使用できたもの考えられていますが、現在では使用されることはなくなりました。

コメント