ヒガンバナとは?

ヒガンバナ(彼岸花、学名: Lycoris radiata)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属に属する多年草で、秋の彼岸(9月)頃に開花することからこの名前で広く知られています。

花を咲かせた姿が非常に特徴的で、高さ30〜50cmほどの花茎が伸び、葉を付けずにその先端に赤く鮮やかで火炎を思わせるような花を咲かせます。

また、花が咲くときには葉がなく、葉があるときには花がないという、花と葉が互いに地上に現れない生活環を送るという面白い特徴もあります。

また、花が咲くときには葉がなく、葉があるときには花がないという、花と葉が互いに地上に現れない生活環を送るという面白い特徴もあります。花が枯れた後の秋の終わり頃から冬にかけて葉が伸び始め、冬を越して春まで光合成を行います。そして、初夏になると葉は枯れて地上部がなくなり、球根(鱗茎)の状態で休眠に入ります。その後、9月中旬頃(秋の彼岸の頃)に、葉のない花茎が急に伸びて開花します。

この不思議な生活環を持つヒガンバナは、球根に栄養分を蓄えておくことで開花の時期まで生き延びることができます。球根は直径数センチメートルの球形で、外見はタマネギに似ています。

全身に有毒成分を含んでいることで有名ですが、食糧不足の際には球根に含まれる有毒成分を取り除いてから食べられていたという歴史があります。

名前の由来

ヒガンバナには、その特徴的な見た目や毒性などから多くの別名や地方名が存在します。

-

彼岸花(ヒガンバナ): 最も広く用いられる名称で、秋の彼岸の時期にちょうど開花することに由来します。仏教において、彼岸はあの世(涅槃の境地)を意味し、この世(此岸)と彼岸が通じる日とされています。

-

曼珠沙華(マンジュシャゲ): サンスクリット語の「Manjusaka」に由来する仏教用語です。法華経などの経典に登場する、「天上の花」という意味を持つ花であり、「赤い花」を指す言葉としてヒガンバナに当てられました。この名称は、ヒガンバナの持つ仏教との関連性や、その鮮やかな美しさを表しています。

-

死人花(シビトバナ)/ 地獄花(ジゴクバナ): 球根に毒があり、土葬の墓地の周囲に植えられたり、死者を連想させるほどの強烈な赤色であることから、忌み嫌う意味合いで呼ばれるようになった名称です。

-

毒花(ドクバナ)/ 狐花(キツネバナ)/ 剃刀花(カミソリバナ): これらも毒性や形状に由来する別名です。特に「カミソリバナ」は、花茎が地面からカミソリで切り出されたように突如現れる様子や、花弁の鋭い曲線を連想させます。

その他にも数多くの異名がありますが、その中でも「葉見ず花見ず」という生活環から名づけられたおもしろい名前もあります。

分布・生息環境

ヒガンバナは中国大陸原産ですが、日本に自生しているヒガンバナは有史以前に渡来したと考えられており、現在は北海道から九州まで全国各地に広く分布している帰化植物です。

ヒガンバナは、特に人里近くの湿った場所に多く見られ、以下のような場所に植栽されるなどでしてよく見られます。

-

-

田んぼの畦(あぜ)や土手: 球根に含まれる毒が、モグラやネズミなどの動物による畦の穴掘りや荒らしを防ぐ目的で、人為的に植えられた歴史があります。

-

河川敷や水路の縁: 湿り気があり、水はけの良い場所を好みます。

-

墓地の周囲: 昔の土葬の墓地では、動物に遺体を掘り起こされないよう、魔除けや忌避の目的で植えられていた歴史があります。

-

道路脇や林の縁: 日当たりが良く、湿り気のある場所であれば、二次的に定着して群落を形成します。

-

ヒガンバナは、種子による繁殖ではなく球根の分球によって増え、一度定着すると同じ場所に大規模な群落を作りやすいという特徴があるため、群生地は秋の風物詩として全国各地で観光地にもなっています。

日本のヒガンバナは種ができない?

日本の本州以南に広く分布するヒガンバナの集団は、ほとんどが三倍体(さんばいたい)であると報告されています。

通常の生物は、両親から受け継いだ染色体を一対(二組)持つ二倍体ですが、三倍体は染色体を三組持つ個体のことを指します。

三倍体は種子をつくることができません(稀につくれても発芽しません)。その理由は 染色体が三組ある三倍体の場合、花粉や胚珠といった生殖細胞を作るための細胞分裂(減数分裂)が正常に行われず、染色体の分配がうまくいかないためです。

ソメイヨシノはすべて同じ遺伝子

そのため、日本のヒガンバナのほとんどは種子による繁殖ではなく、球根の分球よって数を増やしています。

球根が分かれて新しい個体となるため、同じ群落のヒガンバナはすべて遺伝的に同一のクローンとなるため、同じような見た目になり、同じような時期に花を咲かせます。サクラでお馴染みのソメイヨシノと同じです。

ヒガンバナの毒

ヒガンバナの球根を含む全草には、リコリン(Lycorine)をはじめとする強力なアルカロイドが含まれており、神経系や消化器系に作用する非常に強い毒性を持っています。

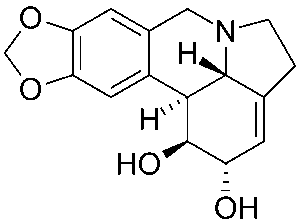

リコリンの構造図

有毒成分のうち、約50%程度はリコリンですが、その他にもガランタミン、セキサミンホモリコリンなどのアルカロイドが含まれています。

葉が出ている時期は食用のニラやノビル、アサツキに似ているため、誤食による中毒を起こした事例も報告されています。

もしも食べてしまうと30分から数時間で、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの激しい症状が現れます。

ヒガンバナの葉

重症の場合には中枢神経系に作用し、痙攣、麻痺、知覚障害、めまい、頻脈などの症状を引き起こす可能性があります。

致死量

ヒガンバナに含まれる主要な有毒成分であるリコリンによるヒトに対する致死量は10g程度と考えられています。

ヒガンバナに含まれるリコリンの量は、生の球根1gあたり 0.5 mg、葉1gあたり 0.3mg程度とされているため、リコリンによる致死量を摂取するためには、球根を20kg程度摂取する必要がある計算になります。

ただし、実際にはリコリン以外にも有毒成分が含まれていること、有毒成分の含有量には個体差があり、含有量が多い場合や、摂取した人が子供など体重軽い場合などにより少量でも重症になる可能性はあるため注意が必要です。

まとめ

ヒガンバナ(Lycoris radiata)は、秋の彼岸頃に葉がない状態で鮮やかな赤い花を咲かせる、ヒガンバナ科の多年草です。その名前は開花時期に由来し「曼珠沙華」など多くの別名を持ちます。

美しくも鮮烈な赤色でその毒性と合わせて恐ろしさを連想させる花を咲かせますが、花と葉が同時には見られないなど面白い生活環を持っています。

原産地は中国大陸とされ、日本全国に分布する帰化植物です。人里近くの田んぼの畦や墓地などに多く見られますが、これは球根に含まれるリコリンをはじめとするアルカロイドの毒性を利用し、モグラやネズミなどの動物除けとして人為的に植えられてきた歴史があるためです。

日本に分布するヒガンバナのほとんどは三倍体であるため、種子を作ることができず、球根の分球(クローン)によってのみ増殖するという生態を持ちます。

この球根には強力な毒が含まれており、誤食すると激しい嘔吐や下痢、重症の場合には麻痺や痙攣を引き起こし、致死に至る危険性があるため絶対に口にしてはなりません。

コメント