ハブクラゲとは?

引用:https://churaumi.okinawa/fishbook/00000405/

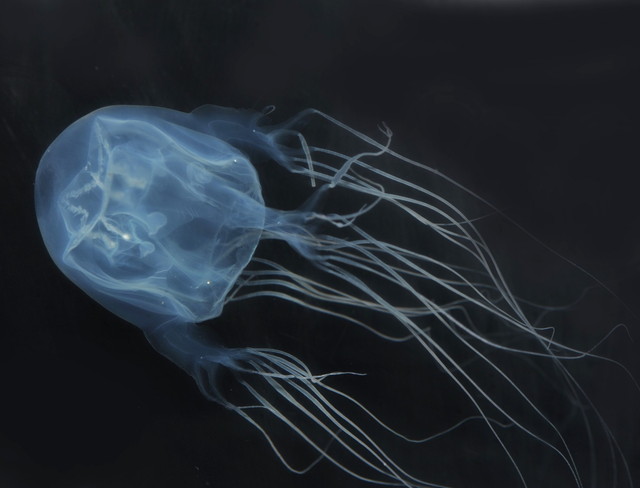

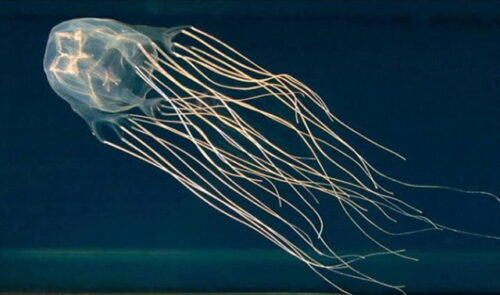

ハブクラゲは日本の海域に生息するクラゲの中で、特に危険な猛毒を持つハブクラゲ属の一種です。

同じハブクラゲ属には世界一危険なクラゲの一種としても有名なオーストラリアウンバチクラゲ(キロネックス)がいるように、本種も勝るとも劣らない猛毒を持っています。

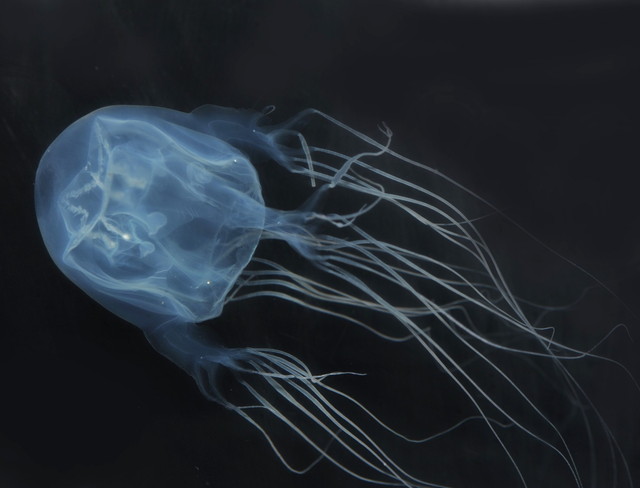

傘の四隅に7~8本ずつ(計30本ほど)ついている触手には強力な毒のある刺胞がたっぷりついていて伸び縮みします。伸ばすとその長さは1.5mほどになり、触れた小魚などを麻痺させて捕食しています。

傘の高さは10~15cmと小さくはありませんが、体が半透明で水中では見つけにくいため気付いた時には刺されてしまうとことがよくあります。

Photograph by OpenCage

5~10月にかけて発生するため、生息域では海水浴シーズンにはクラゲ除けネットを設置して対策されることが多いですが、完全に防ぐことは難しく刺傷事故が毎年100件近く発生しています。また、過去には死亡事故も起きています。

特に未成年や県外や海外在住者といった観光客の被害が多いとされているため、沖縄に遊びに行くときにはクラゲ除けネットがある場所で海水浴を楽しむなど注意しましょう。

分布・生息地

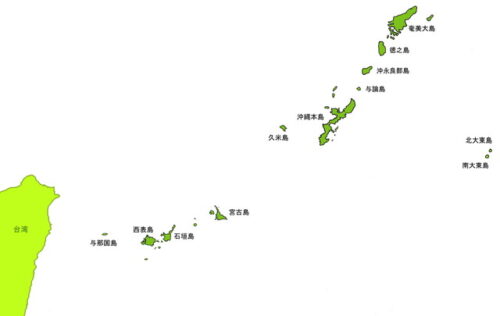

沖縄や奄美周辺の海域に見られる熱帯性のクラゲで、日本近海に生息しているクラゲの中でも特に注意が必要な種です。

本種に限らずクラゲは海水浴シーズンになると増える傾向があるため危険視されていますが、本種は獲物となる小魚を狙って浅瀬まで来るため特に被害に会う危険性が高いクラゲです。

ちなみに、ハブクラゲという名前は、沖縄に生息している毒ヘビ「ハブ」が由来となっています。ハブについては以下の記事で詳しく紹介しています。

ハブクラゲの毒

引用:https://churaumi.okinawa/fishbook/00000405/

ハブクラゲの刺胞毒に含まれている毒素にはCqTX-Aという成分と、その他にもいくつかのタンパク質の成分が含まれることが分かっています。

キロネックスの刺胞

引用: (2012) Venom Proteome of the Box Jellyfish Chironex fleckeri

他のクラゲと同様に触手に触れると触手にある針が発射され、肌を突き刺して毒を注入してくるため、直接肌に触れなければ中毒症状は発生しません。

もしも刺されてしまうと、刺された部分の痛み、ミミズ腫れ、水ぶくれ、皮膚の壊死といった症状が現れて、重症な場合には、呼吸困難や呼吸抑制、血圧低下によるショック症状などが現れて最悪の場合には死に至ります。

また、全身性アナフィラキシーショックを引き起こすこともあるため、この影響で死に至る危険性もあります。

特に子供は体が小さく毒の影響で重症化しやすいため、刺された後の対処を迅速に行うなど注意が必要です。

1960年代に1名と1990年代に2名の合計3名がハブクラゲの毒によって命を落としていると報告されています。

事故事例

死亡事故件数は多くないものの、何とかギリギリで一命を取り留めているような例もありますし、初期対応を間違えると症状の悪化を招く恐れがあるため注意が必要です。

過去の刺傷事故の事例を2つ紹介していきます。

刺傷事例①

2023年8月にクラゲ防止ネットの内側で遊んでいた7歳の女の子が波打ち際でハブクラゲに刺されました。

顔面蒼白で口から泡を吹く、手足にミミズ腫れが広がるなどの症状が現れて命の危機に瀕しましたが、近くに居合わせた医師が心肺蘇生を行うなどの対応を実施し、ドクターヘリに搬送されたことで一命を取り留めました。

刺傷事例②

1998年7月に3歳の女の子が水深50cmほどの場所で右足全体を刺されました。効果のあるお酢は使用せず触手を引きはがし、炭酸やビールをかける対応を行われました。その後、痙攣を起こし呼吸停止したため人工呼吸を行いながら救急車に引き渡し救急搬送されましたが死亡が確認されました。

もしも刺されたら

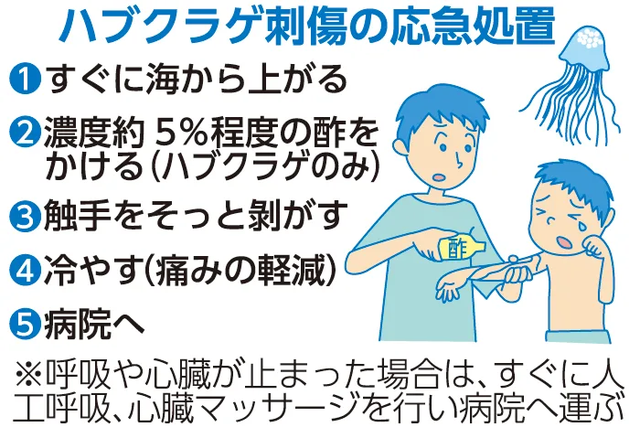

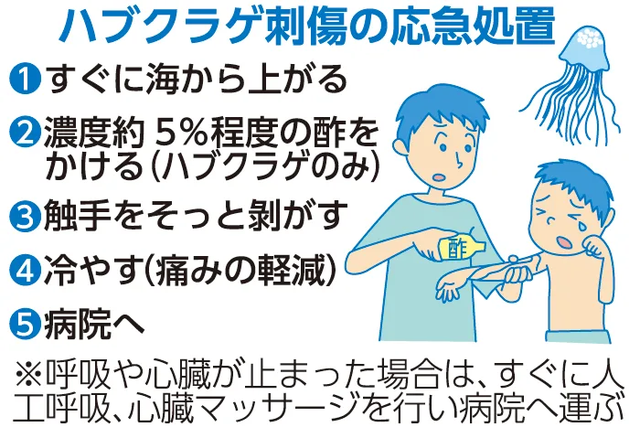

もしも刺されてしまったら、すぐに海からあがり水難事故のリスクなくしたうえで周囲胃の人に助けを求めましょう。

刺された場所をこすってしまうのはNGで、これは肌についていて針が発射されていない刺胞を刺激して発射させてしまう(重症化させてしまう)危険性があるためです。

ハブクラゲの刺胞には5%程度に薄めたお酢が有効なため、お酢をかけてから触手をそっと取り除きます。ただし、ハブクラゲ以外のクラゲや有毒イソギンチャクなどにお酢は逆効果となる場合もあります。

引用:琉球新報 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1777005.html

その後は痛み軽減のため冷やしておくのが効果的で、すぐに医療機関を受診しましょう。万が一心肺停止などに陥った場合には心肺蘇生や人工呼吸を実施します。

ハブクラゲと納豆アレルギーの意外な関係

ハブクラゲを含めたクラゲ類の持っている有毒成分にはポリグルタミン酸(PGA)という成分が含まれているため、何度も刺されるとPGAが体内に蓄積されていき、いずれアレルギー反応が起こる状態になります。

納豆にはPGAが含まれているため、もしクラゲに何度も刺されてアレルギー反応が起こる状態で納豆を食べてしまうと、のどのかゆみ、蕁麻疹、、腹痛、下痢、呼吸困難、意識低下などのアレルギー症状が現れます。

納豆によるアレルギーの特徴として食べてから約半日後(5~14時程度後)に症状が現れる遅発性アナフィラキシー性を有しています。これはPGAが分解されている過程でアレルギー性を示すためと考えられています。

アオミノウミウシという面白い生き物の持っている毒にもPGAが含まれています。詳しくは以下の記事で紹介しています。

まとめ

ハブクラゲは沖縄や奄美周辺の海域に生息している日本のクラゲの中でも特に危険性が高い生物です。

5~10月頃に浅瀬にも現れることから、海外の方や沖縄県外在住の方など観光客の刺傷事故が多く、年間100件近く報告されています。

沖縄の海で遊ぶときには、クラゲ除けネットの内側で遊ぶようにし、できる限り肌の露出を下げることで事故のリスクを下げることができます。

過去には死亡事故も起きており、2023年にも運よく一命を取り留めたという例もあるため知識を身につけて身を守りましょう。

コメント