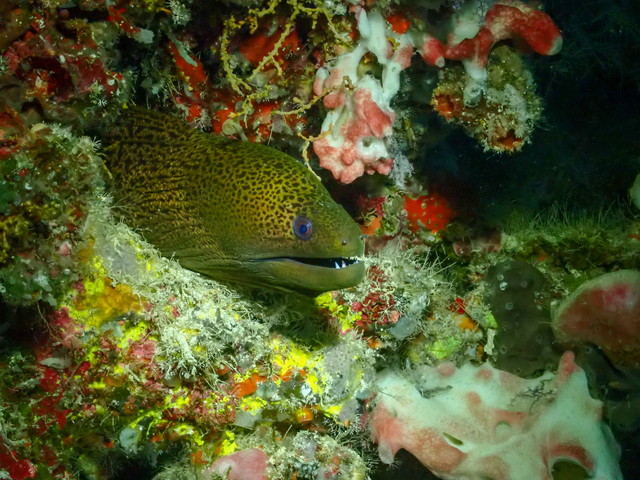

ドクウツボとは?

大きなドクウツボ

体色は褐色を基調とし、全身に不規則な暗色の斑点や網目模様が散在します。特に、頭部から体側にかけて見られる黒っぽい斑点が特徴的で、皮膚は鱗がなくヌメリがあります。

しかし、縄張り意識が強いため縄張りを侵害されたと感じた場合や、追い詰められた場合、あるいは不用意に手を差し入れた場合などには、威嚇のために口をあけて歯を見せたり、身を守るために噛みついてきたりすることがあります。

しかし、縄張り意識が強いため縄張りを侵害されたと感じた場合や、追い詰められた場合、あるいは不用意に手を差し入れた場合などには、威嚇のために口をあけて歯を見せたり、身を守るために噛みついてきたりすることがあります。分布・生息環境

ドクウツボの毒とは?

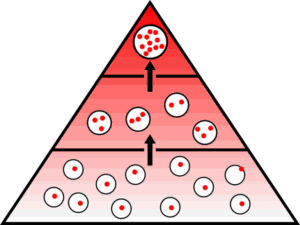

シガテラ毒は、熱帯・亜熱帯のサンゴ礁域に生息する微細な藻類(有毒渦鞭毛藻など)が産生する自然毒で、摂取した生物は体内に蓄積されていき、小型の魚介類から大型の肉食魚へと食物連鎖によって濃縮されていきます。

ドクウツボは、これらの有毒成分を蓄えたな魚を捕食することで、体内にシガテラ毒を蓄積し強力な毒性を示すことがあります。

このように、獲物が持っている毒を体内に溜めるだけなので、噛みついて毒を注入するようなことはありません。ドクウツボによる中毒症状は、毒を蓄えたドクウツボを食べることによって発症します。

シガテラ毒による中毒の症状

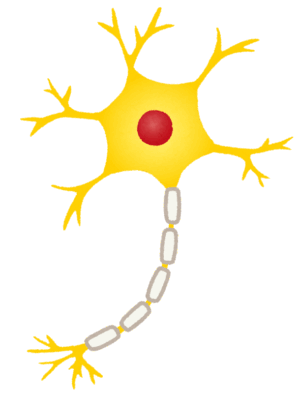

神経症状

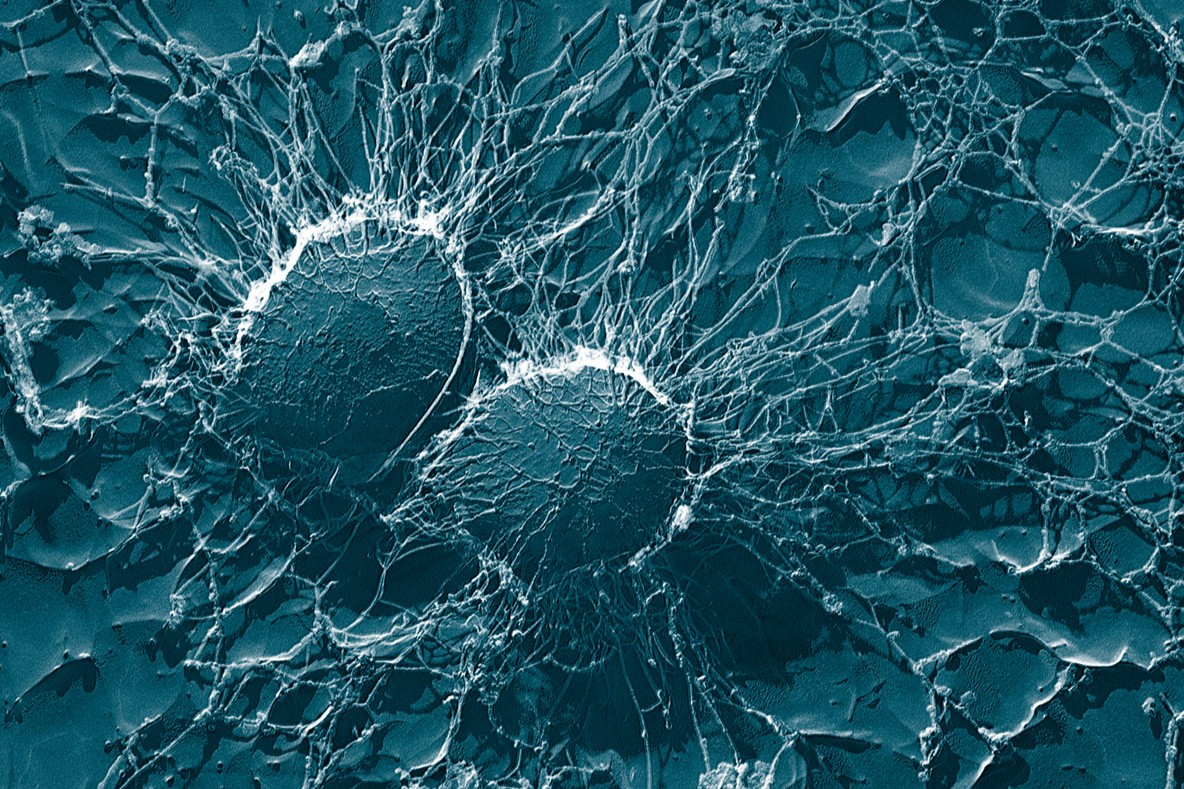

神経細胞(ニューロン)

シガテラ中毒の最も特徴的で長く続く可能性のある症状で、手足のしびれ、知覚異常(特にドライアイスセンセーション:冷たいものに触れると電気が走るような、またはヒリヒリするような感覚)、口の周りのしびれ、関節痛、筋肉痛、倦怠感、めまい、平衡感覚の失調、全身の痒みなどの症状が現れます。

循環器症状

徐脈(脈が遅くなる)、不整脈、血圧低下などが現れることがあります。

消化器症状、その他

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛が主な症状です。食後比較的早期に現れることが多いですが、数時間から数日で治まることが多いです。

もしも食中毒になったら?

ウツボのたたき

Photograph by Totti

もしもドクウツボなどのシガテラ毒を持つ魚を食べてシガテラ中毒の症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが最も重要です。

-

直ちに医療機関を受診する:

-

症状が現れたら、すぐに救急外来を受診するか、救急車を呼びましょう。

-

いつ、どこで、どのような魚を、どれくらいの量食べたかを医師に詳しく伝えることが非常に重要です。可能であれば、食べた魚の一部や調理残骸をビニール袋に入れて持参すると、原因究明に役立つことがあります。

-

-

脱水症状に注意する:

-

下痢や嘔吐がある場合は、脱水症状を起こしやすいので、水分補給を心がけましょう。経口補水液やスポーツドリンクなど、電解質を含むものが推奨されます。一気に飲むのではなく少量ずつこまめに摂取しましょう。

-

-

安静にする:

-

体の消耗を避けるため、安静にして体を休ませましょう。

-

-

自己判断で薬を服用しない:

-

下痢止めや吐き気止めなどの市販薬は、体内の毒素の排出を妨げたり症状を悪化させたりする可能性があるため、医師の指示なしに服用することは避けましょう。

-

-

アルコールの摂取を避ける:

-

アルコールは症状を悪化させる可能性や、回復を遅らせる可能性があるため、回復するまでは摂取を避けましょう。

-

-

症状が改善しても油断しない:

-

シガテラ毒の神経症状は、治癒に時間がかかったり、再燃したりすることがあります。症状が一旦改善しても、医師の指示に従い、経過観察を続けることが大切です。

-

一度中毒になると、その後はごく微量のシガテラ毒にも過敏に反応する体質になることがあるため、シガテラ毒魚の摂取は二度と行わないようにしましょう。

-

まとめ

ドクウツボは、熱帯・亜熱帯のサンゴ礁域に広く生息する大型のウツボで、その名の通りシガテラ毒を体内に蓄積する可能性があります。

この毒は、有毒な藻類を起点とする食物連鎖を通じて濃縮され、加熱調理しても分解されません。

シガテラ中毒の症状は、吐き気や下痢といった消化器症状に加え、手足のしびれや冷感異常(ドライアイスセンセーション)といった特徴的な神経症状、さらには不整脈などの循環器症状が現れることがあります。

また、症状は長期化する場合もあり、命に関わる危険性は低いとされていますが万が一の可能性を考慮し、シガテラ毒による中毒が疑われる場合は直ちに医療機関を受診し、食べた魚の情報などを正確に伝えることが重要です。

コメント