アサギマダラとは?

Photograph by mrkisaolamb

アサギマダラ(Parantica sita)は、チョウ目タテハチョウ科マダラチョウ亜科に属する大型の蝶で、成虫の翅を広げたときの大きさは約8cm~11cmにもなります。

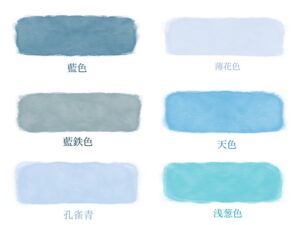

「浅葱(あさぎ)」は、青緑色を指す日本の伝統色であり、アサギマダラの翅の大部分がこの半透明な浅葱色となっていることから、日本昆虫学会による国蝶を決めるにあたり候補にあがっていました。最終的にはオオムラサキが選ばれています。

オオムラサキ

Photograph by Tatsutomo Chin

幼虫は成虫とは色が異なりますが、黒と色鮮やかな黄色の縞模様を持っていて、このように成虫も幼虫も色鮮やかな色をしているのは有毒成分を体内に蓄えていることを外敵に知らせるための「警戒色」であると考えられています。

一方で蛹は青緑色に光沢のある黒と少し地味な色合いになっており、周囲の植物に溶け込んで捕食者から身を守るカモフラージュの役割を果たしていると考えられます。

幼虫

Photograph by Alpsdake

蛹

Photograph by Alpsdake

アサギマダラの成虫は、一般的にフジバカマやヒヨドリバナ、アザミなどの花に訪れ、蜜を吸います。特にフジバカマは、アサギマダラが好む花の代表として知られ、秋になるとフジバカマの群生地に多くのアサギマダラが集まる様子が観察されます。

分布・生息環境

アサギマダラは、東アジアから東南アジアにかけて広く分布していて、日本では、北海道から九州、南西諸島まで、ほぼ全国的に分布が確認されています。ただし、季節によってその生息地を大きく変えることが知られていて、春から夏にかけては本州の高原地帯や高山帯、北海道などの比較的冷涼な地域で繁殖活動を行います。

これらの地域では、幼虫が好んで食べるガガイモ科(旧分類でキョウチクトウ科に含む)のイケマ、キジョラン、カモメヅルなどの植物が多く生育しており、アサギマダラにとって好適な環境となっています。

公園のアサギマダラ

秋になると冬の寒さを避けるため、アサギマダラは南下を開始し本州から四国、九州を経て、南西諸島や台湾といった温暖な地域へ移動します。そのため、九州以北で成虫が確認できるのは5~10月頃の時期に限られています。

生息環境はあまり限られておらず、森林の林縁部、明るい雑木林、里山、高原、河川敷、そして都市近郊の公園や庭園など、様々な場所で見られます。

特に、花の蜜が吸える植物が豊富に存在する場所や、幼虫の食草が自生している場所が主な生息地で、開けた場所を好む傾向があり比較的日当たりの良い場所で活動することが観察されています。

アサギマダラの長距離移動する!?

アサギマダラは上述したように春から夏にかけては本州や北海道、秋から冬にかけては南西諸島や台湾などに生息地を変えることが知られており、長距離を移動することができる驚異的な能力を持っています。

一般的に蝶は短距離の移動しか行わないとされていますが、アサギマダラは例外的に数千キロメートルにも及ぶ渡りを行うことが知られています。

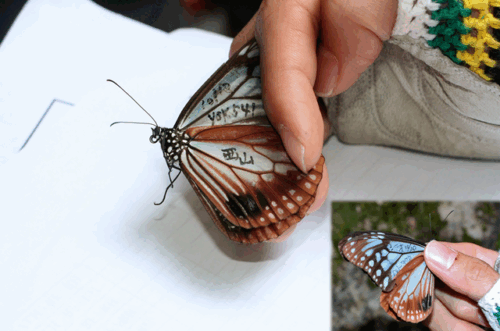

この長距離移動は、研究者や市民ボランティアがアサギマダラの翅に識別番号を書き込んで放して、その後、別の場所でその個体が再捕獲されることで移動経路と距離が特定するというマーキング調査によって明らかになりました。

Photograph by Hf9631

長距離移動の研究結果まとめ

- 本州でマーキングされた個体が、数週間から数ヶ月後に数千キロメートル離れた沖縄や台湾で再捕獲された事例が多数報告されています。

- 2000年に北海道でマーキングされたアサギマダラが、約2,500km離れた台湾で再捕獲された事例が報告されています。

- 2011年に長野県でマーキングされたアサギマダラが、約1,600km離れた台湾で再捕獲された事例が報告されています。

- 南西諸島や台湾で越冬した個体が、春には本州各地で確認される事例が報告されていますが、南下個体ほど再捕獲事例は多くありません。

この渡りのメカニズムについては、まだ解明されていない部分も多いですが、風向きや気流を利用して効率的に移動していると考えられています。また、長距離移動の途中でアザミやヒヨドリバナなどの蜜源植物に立ち寄ってエネルギーを補給していることが観察されています。

アサギマダラの毒

アサギマダラは、捕食者に対する防御機構として体内に毒を持つことが知られています。自ら毒を生産するのではなくフグやドクウツボなどと同じように食べたものの持っている毒を体内に溜め込みます。

アサギマダラは幼虫の時期に毒性の強いアルカロイド系の有毒成分が含まれるキョウチクトウ科の植物を好んで食べており、これらの毒性成分を体内に取り込んで蓄積することができます。

幼虫期に摂取した毒は成虫になっても体内に保持されるため、アサギマダラは幼虫でも成虫でも外敵に見つかりやすい警戒色となっています。

鳥やカマキリなど肉食性の捕食者が一度アサギマダラを口にすると、その不快な味や毒性を学習するため同じ見た目をした生物を二度と捕食しなくなります。この生存戦略は私たちにとっても身近なてんとう虫も採用しています。

アサギマダラは体内に有毒成分を溜めているだけのため、人間がアサギマダラを触ったり、捕まえたりしても有毒成分による害はありません。しかし、昆虫食として食べてしまったり、体液が目に入ったりした場合には、健康被害が発生する可能性も否定できないため注意しましょう。

毒を摂取している代表的な植物と毒の種類

アサギマダラが毒を摂取する代表的な植物はキョウチクトウ科(旧分類でガガイモ科を含む)の植物です。

これらの植物が持つ毒は、心臓のポンプ機能に関わるナトリウム-カリウムATPアーゼを阻害する作用があるため、これにより心拍数や心収縮力に影響を与え、大量に摂取すると心臓毒として作用します。

また、アサギマダラのオスの成虫は、フジバカマやヒヨドリバナなどのキク科の植物からピロリジジンアルカロイド(PA)と呼ばれる物質を摂取し、性フェロモンの分泌利用していると考えられています。

PA自体にも毒性がありますが、アサギマダラにおけるPAsの摂取は、主に生殖戦略に関わるものであり、捕食者に対する防御としてのカルデノライドとは異なる役割を担っていると考えられています。

イケマ(Cynanchum caudatum)

イケマ

林縁や草地に生育するつる性の植物で、古くから薬草としても利用されてきましたが、全草にカルデノライド系の毒性成分を含んでいます。アサギマダラの幼虫が好んで食べる食草の一つです。

キジョラン(Marsdenia tomentosa)

キジョラン

比較的温暖な地域に生育するつる性の植物で、こちらも全草にカルデノライド系の毒性成分を含んでいます。アサギマダラの幼虫の主要な食草の一つとして知られています。

カモメヅル(Cynanchum rostellatum)

カモメヅル

日当たりの良い山野に生育するつる性の植物で、イケマやキジョランと同様にカルデノライド系の毒性成分を含んでいます。アサギマダラの幼虫の食草となります。

まとめ

アサギマダラは浅葱色の半透明の美しい翅を持つ大型の蝶で、日本を含む東アジア広域に生息し、春から夏は冷涼な地域で繁殖し、秋には温暖な地域へ南下して越冬するという、数千キロメートルにも及ぶ長距離移動を行うことがマーキング調査によって確認されています。

この渡りのメカニズムは未解明な部分が多いものの、風向きの利用などが推測されています。幼虫はキョウチクトウ科植物を食草とし、その植物に含まれるカルデノライドという毒性成分を体内に蓄積します。

これにより、成虫になっても毒性を持ち、捕食者から身を守る防御機構として機能していることが知られています。人間が触れることでは害はないので捕まえて観察する分には毒の心配はしなくて大丈夫です。

コメント