アカハライモリとは?

アカハライモリは日本固有種の日本で最も身近なイモリの一種です。その鮮やかでかわいらしい見た目からアクアリウムでも人気で飼っている人も少なくない魅力的な生き物です。

寿命が非常に長いことで知られていて、飼育下では10~20年程度、飼育環境が非常に良ければ個体によっては40年以上生きた個体も確認されているためもし飼育するには覚悟が必要です。

そんなかわいいアカハライモリですが、実はヒトを数mgで死に至らしめるような猛毒を持っていることもあります。この毒について未だ解明されていない謎とどんな危険性があるのか詳しく紹介していきます。

Photograph by Alpsdake

大きさは8~15cmほどで、背中側は暗色ですがお腹は名前の通り赤い模様が特徴的なイモリです。

この赤い模様は年齢や遺伝、地域によっては色が多少変わりますが、この目立つ色は警告色で捕食者となるヘビなどに対して毒を持っていることを知らせる効果があります。

また、捕食者に追い詰められた際はお腹を上に向けて赤いお腹を見せる「スズガエル反射」と呼ばれる防御行動をとります。

Photograph by

←Tnarg 12345、→Woluhar

地域によってはお腹を見せるのではなく尻尾を振る行動をとることが確認されていますが、これは捕食対象に哺乳類が多くその環境に対応したと考えられています。

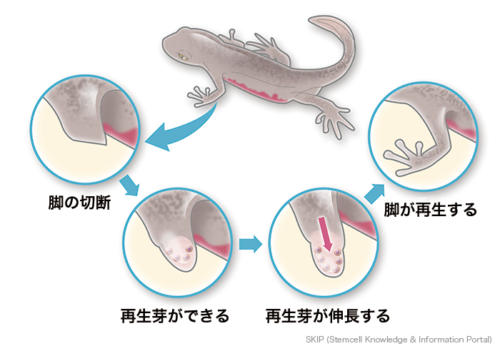

ものすごい再生力の持ち主

引用:https://saiseiiryo.jp/basic/detail/basic_cynops.html

トカゲのしっぽやカニのハサミなど、自切したり取れたりしても再生することはよく知られていますが、イモリはそれ以上の再生力を持っています。

そのすごさは凄まじく、尻尾だけでなく足やアゴ、眼の水晶体(レンズ)を失ったとしても完全に再生させることが出来ます。

さらに、研究の結果心臓が再生することも確認されており、体の様々な場所を再生させる能力を持っています。数種類のタンパク質が作用することで再生することはわかっていますが、まだ完全には解明されていないため、今後研究が進むことでヒトの組織再生への手掛かりになることが期待されています。

分布・生息地

日本の本州、四国、九州とその周辺の島々に分布する日本の固有種です。日本には様々なイモリが生息しますが、その中で最も北部まで分布しているのがアカハライモリで、東北地方でも生息が確認されています。

オキナワシリケンイモリ

Photograph by Yung-Lun Lin

ちなみに、沖縄には生息しておらず、似た見た目をしたオキナワシリケンイモリという別のイモリが主に生息しています。このシリケンイモリもアカハライモリと同じ毒を持っているため注意が必要です。

水田や池、川など流れがなく淀みもない場所や、人口の養殖池などの淡水中に生息しています。

水中で生活することが多いですが、繁殖期以外は水辺近くの林や湿った草地の陰などに潜んでいることも多くあります。

雨の日には水から出て移動することもよくあるため水辺近くを歩いているところを見かけることもあります。

アカハライモリが持ってる毒

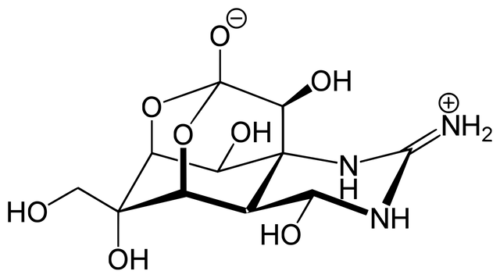

アカハライモリが持っている毒はなんとフグ毒として有名なテトロドトキシンを大量に持っています。

テトロドトキシンは青酸カリの500~1000倍ほどの強さを持つ有毒成分で、ヒトがもしも口にしてしまうと1~2mg程度で死に至るほどの猛毒です。

テトロドトキシンの構造

もしも食べてしまうと体の痺れによる運動障害や言語障害などが現れ、重症な場合には呼吸困難や血圧降下が進行し、最悪の場合は呼吸停止により死に至ります。

フグ以外にもヒョウモンダコやスベスベマンジュウガニなどの生物も持っている猛毒で、熱しても分解されず解毒剤もないため料理しても絶対に食べてはいけなません。

食べても噛まれても死の危険がある小さな猛毒軟体生物 ヒョウモンダコ

ヒョウモンダコとは?ヒョウモンダコは、マダコ科ヒョウモンダコ属に属するタコの総称です。世界に4種類のヒョウモンダコがいま...

かわいい名前に騙されてはいけない猛毒ガニ スベスベマンジュウガニ

スベスベマンジュウガニとは?甲羅の幅が約5cm、高さが約3.5cmくらいとサワガニより一回り大きいくらいの小型のカニです...

ちなもにヒト以外の様々な生物に有効で、フグも強い耐性はありますが摂取しすぎると中毒により命を落とします。

毒の量と危険性

それではアカハライモリがどのくらいの毒を持っていて、人間にとってどれくらい危険なのか解説していきます。

毒の量はどれくらい?

アカハライモリが持っている毒の量は個体差が大きく、たくさん持っている個体もいれば、実は全く毒を持っていない個体もいます。

過去に富山県と九州でアカハライモリの毒量を確認する研究が行われました。その結果、内臓は比較的毒の量が比較的少なく、一方で筋肉や皮には非常に多くの毒が含まれている傾向があります。(フグは主に内臓に含まれます)

1匹あたりに含まれる毒量はその毒量は最大で約300MU(マウスユニット)/gほど入っている個体が確認されました。

用語解説

MU(マウスユニット):Mouse Unit

体重20グラムのマウスに腹腔内投与(お腹に直接注射器で投与する方法)を行い、麻痺性貝毒は15分、フグ毒は30分、下痢性貝毒は24時間で死亡する物質(成分)の量を示しています。

体重20グラムのマウスに腹腔内投与(お腹に直接注射器で投与する方法)を行い、麻痺性貝毒は15分、フグ毒は30分、下痢性貝毒は24時間で死亡する物質(成分)の量を示しています。

1MUはテトロドトキシンの0.22µgに相当するため、300MUの場合は約66µg(0.066mg)の量が1個体に含まれていることになります。

どんな危険が潜んでる?

ヒトの致死量が1~2mgであることを考えると少なくとも16匹は食べないと命に関わることはない計算になります。この個体よりも多くのテトロドトキシンを含んだ個体がいるかもしれませんが、そもそも食べることはないため人間が注意する必要はそれほどありません。

また、テトロドトキシンは体内に入らなければ中毒にはならないためアカハライモリを素手で触ったとしても影響は特にありません。

ただし、ばい菌などが入る可能性があるため素手で触った後に目を擦ったりせずに、きちんと手洗いするように注意しましょう。

未だ解明されていない謎

海に生息するフグが持ってる毒をなぜアカハライモリが持っているのか不思議に思うかもしれませんが、まさにそこがアカハライモリ最大の謎で、アカハライモリがどこから毒を獲得しているのかいまだ解明されていません。

フグの場合は、①食物連鎖によってテトロドトキシンが濃縮された貝などを食べること、②テトロドトキシンを生産する細菌を腸内で飼うといった方法で毒を獲得しています。

しかし、アカハライモリが生息する場所でテトロドトキシンを生産するような細菌などは全く見つかっておらず、どこから毒を獲得しているのか分かっていません。

現在の研究結果からはアカハライモリが毒をつくっているという可能性は低く、食べ物から獲得している可能性が高いことが分かっています。というのも、無毒のアカハライモリが自然界でたくさん見つかっていて、さらに飼育環境では毒を持たないことが確認されたからです。

ちなみに、飼育環境でも毒を持ったアカハライモリから毒を持った子供が生まれることが確認されています。これは子を守るために母から子に毒が受け継がれたものと考えられています。

自然の神秘はとてもおもしろく、フグとアカハライモリに似た話があります。ヤドクガエルが持っている猛毒「バトラコトキシン」とよく似た有毒成分を”毒を持つ鳥類”が持っていることが分かっています。

1匹で数十人をヤれる!?世界最凶の猛毒ガエル ヤドクガエル

ヤドクガエルとは?ヤドクガエルは両生綱無尾目ヤドクガエル科に属するカエルです。ヤドクガエルはどの種も小さく、ヤドクガエル...

世界で初めて認定された自然界最強クラスの猛毒を持つ鳥類 ズグロモリモズ

ズグロモリモズとは?ズグロモリモズはスズメ目コウライウグイス科ピトフーイ属に属す鳥で、体長25cmで日本でよく見るヒヨド...

このように全く別の生物が同じ毒を活用している例も自然界ではよくあることなのかもしれません。

まとめ

アカハライモリは名前の通りお腹が赤くなっている日本固有種イモリです。かわいい見た目と長い寿命からアクアリウムでも人気があります。

そのかわいらしい見た目に反して、全くかわいげのない猛毒を有している個体が多く、様々な天敵からその毒で身を守っています。その毒はフグ毒として有名なテトロドトキシンで、その強さは青酸カリの500~1000倍ほどの強さになります。

ヒトがアカハライモリを食べてしまう心配は基本的にはありませんし、もしも1匹や2匹食べたとしても致死量のテトロドトキシンを摂取する可能性は低いですが、万が一に備えて素手で触った場合にはきちんと手を洗うようにしましょう。

最大の謎はこの毒をどこから獲得しているのか、今なお謎に包まれており解明されていません。

コメント