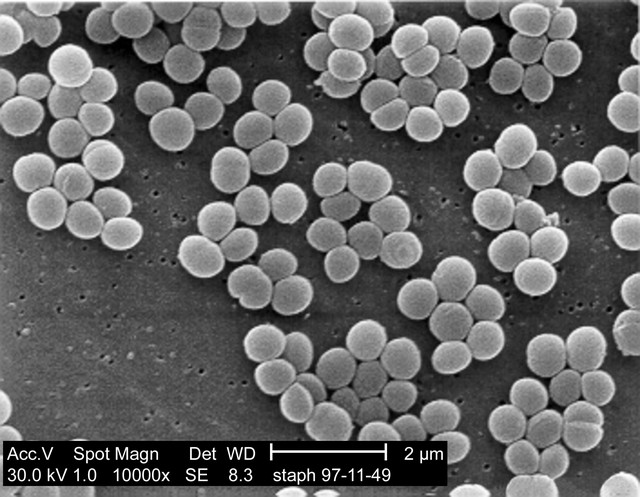

黄色ブドウ球菌とは?

黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)は、ヒトや動物の皮膚、鼻腔、咽頭、腸管など、様々な場所に常在している細菌で、私たちの日常生活に密接に関わっています。

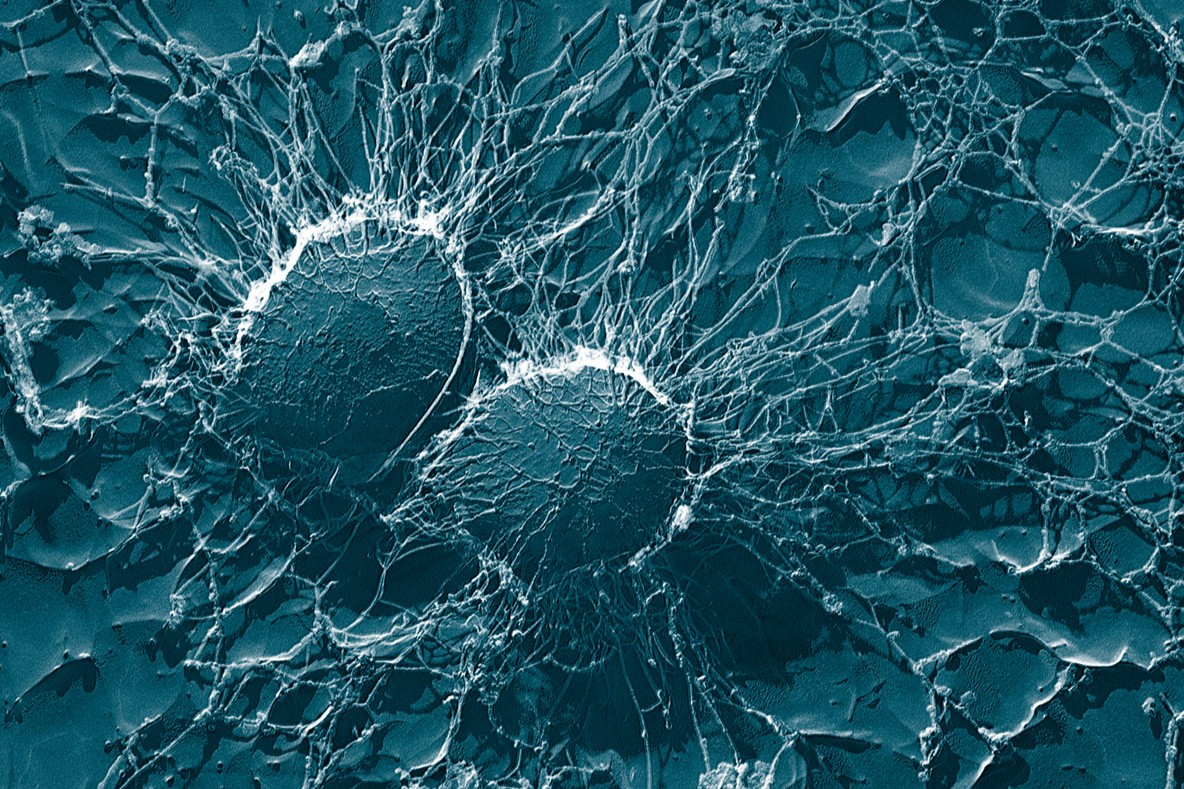

ブドウの房に見えることが名前の由来

ブドウの房のように集まって増殖し、黄色っぽい色素を産生するという特徴から来ていることが名前の由来となっています。

直径約1マイクロメートル(µm)の球形をしており、増殖するとブドウの房状に連なって見えます。

黄色ブドウ球菌は、健康な人にとって普段は無害な存在ですが、時に化膿性疾患(おでき、ニキビ、膿痂疹など)の原因となったり、食品中で増殖して毒素を産生することで食中毒を引き起こしたりすることがあります。

特に、免疫力が低下している人や乳幼児、高齢者などでは、重篤な感染症や食中毒のリスクが高まることがあります。

黄色ブドウ球菌の生息できる環境条件

黄色ブドウ球菌は、非常に多様な環境に適応できる能力を持っています。

温度条件

黄色ブドウ球菌の増殖に適した温度は、ヒトの体温に近い温度である30〜37℃の範囲とされています。また、夏場の暑い時期は日中の気温が最も繁殖しやすい温度となります。

0℃に近い低温でも増殖は緩やかになりますが完全に停止するわけではなく、また50℃程度の高温でも短時間であれば生き残ることができます。ただし、熱に弱いわけではなく食中毒の原因となる毒素は熱に強い点に注意が必要です。

塩分濃度

黄色ブドウ球菌は、他の多くの細菌と比較して、比較的高い塩分濃度(耐塩性)でも増殖できるという特徴を持っています。

このため、塩漬け食品や、調理の際に塩分が添加される食品(おにぎりなど)でも増殖することがあります。

乾燥

乾燥にも比較的強い性質を持つため、ホコリの中や、人の手が触れる場所(ドアノブ、手すりなど)にも存在することがあります。

これらの特性により、黄色ブドウ球菌は日常生活の様々な場面に潜んでおり、適切な衛生管理が行われない場合に食中毒のリスクが高まります。

黄色ブドウ球菌が潜む身近な場所

黄色ブドウ球菌は目に見えないだけで身近にいる細菌の一種です。

ヒト・動物の体表

最も一般的な生息場所は、ヒトや動物の皮膚、特に鼻の穴やのどです。健康な人の約30~50%が鼻腔内に黄色ブドウ球菌を保菌していると言われています。

また、傷口や化膿した部分にも多く存在します。これは、黄色ブドウ球菌が宿主の体温や栄養を効率的に利用できるためと考えられます。

食品中

食品、特に動物由来の食品(肉、卵、乳製品など)や、これらを含む調理済み食品(弁当、おにぎり、サンドイッチ、生菓子など)中で増殖しやすい性質があります。

これは、これらの食品が黄色ブドウ球菌の増殖に必要な栄養源(タンパク質、炭水化物など)を豊富に含んでいるためです。

黄色ブドウ球菌が生産する毒素

黄色ブドウ球菌が食中毒や一部の感染症を引き起こす主な要因は、菌自体が増殖することだけでなく、菌が産生する様々な毒素にあります。

これらの毒素は、非常に強力な生理活性作用を持ち、それぞれ異なる病態を引き起こします。以下にいくつかの代表的な毒素を紹介します。

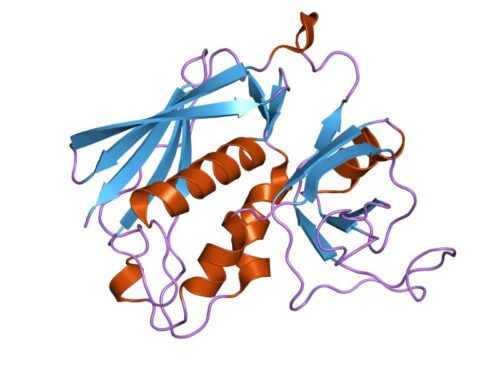

エンテロトキシン毒素

エンテロトキシンの構造図

エンテロトキシン(Staphylococcal Enterotoxin, SE)は、黄色ブドウ球菌が産生する主要な毒素で、特に食中毒の主な原因となります。現在、少なくとも20種類以上のタイプ(SEA, SEB, SEC, SEDなど)が確認されています。

エンテロトキシンの特徴

-

熱に強い(耐熱性): これがエンテロトキシンの最も重要な特徴です。通常の調理温度(例えば、80℃で30分間の加熱や、沸騰させても)では分解されません。黄色ブドウ球菌自体は加熱によって死滅しますが、一度食品中で産生されたエンテロトキシンは残存し、食中毒を引き起こします。これが、加熱調理された食品でも食中毒が発生する理由です。

-

酸や消化酵素に強い: 胃酸や消化酵素によっても分解されにくく、消化管内で毒性を発揮することができます。

-

微量でも強い毒性: 数µgなど非常に微量でも強い毒性を発揮し、中毒症状を引き起こします。

エンテロトキシンによる食中毒

-

発症時間: 菌が付着した食品を摂取後、比較的短い時間(平均2~4時間、30分~8時間)で症状が現れます。

-

主な症状: 激しい吐き気、嘔吐、腹痛が特徴的です。下痢を伴うこともありますが、嘔吐がより顕著です。発熱はほとんど見られません。

-

症状の持続時間: 症状は通常、比較的短時間(数時間から1日程度)で回復します。重症化することは稀ですが、高齢者や乳幼児など抵抗力の弱い人では、脱水症状などにより重篤になる場合もあります。

エンテロトキシンによる食中毒は、菌が増殖して毒素が作られるのに時間がかかるため、調理後、食品を室温に放置しておくことで発生リスクが高まります。

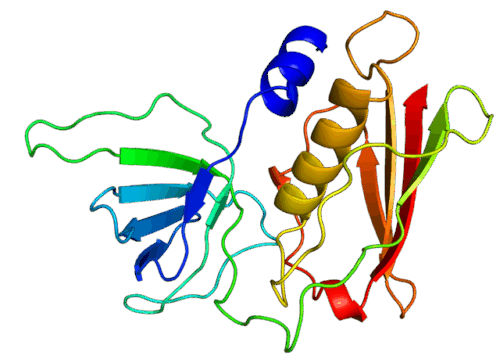

TSST-1 (Toxic shock syndrome toxin 1)

TSST-1の構造図

TSST-1(Toxic Shock Syndrome Toxin-1)は、黄色ブドウ球菌が産生するもう一つの強力な毒素で、トキシックショック症候群(Toxic Shock Syndrome, TSS)と呼ばれる重篤な病態を引き起こします。

TSST-1は、スーパー抗原と呼ばれる特殊な性質を持つ毒素で、全身性の炎症反応を引き起こします。これにより、多臓器不全などの重篤な状態に陥る可能性があります。

トキシックショック症候群(TSS)は、突然の発熱、発疹(特に手掌や足底に赤い斑点)、血圧低下、意識障害、腎不全、肝不全などの多臓器障害を特徴とする非常に危険な状態です。

歴史的には、タンポンの使用と関連して報告されたことが多いですが、傷口や手術後の感染、分娩後など、様々な状況で発生する可能性があります。TSST-1は、エンテロトキシンと同様に熱に比較的強い性質を持つことが知られています。

Exfoliative toxin-A,B

Exfoliative toxin A(ETA)と Exfoliative toxin B(ETB)は、黄色ブドウ球菌が産生する毒素で、主にブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, SSSS)と呼ばれる小児に多い皮膚疾患の原因となります。Epidermolytic toxin-A,Bと呼ばれることもあります。

ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)の症状は、通常、乳幼児に多く見られ、皮膚の広範囲に紅斑(赤み)が生じ、その後、大きな水疱ができて皮膚がめくれるように剥がれ落ちるのが特徴です。まるで熱傷(やけど)を負ったように見えるため、この病名が付けられています。発熱や倦怠感などの全身症状を伴うこともあります。

これらの毒素は、エンテロトキシンやTSST-1とは異なり、食品を介した食中毒の原因となることはありません。主に皮膚の感染症に関連して産生され、局所または全身性の皮膚症状を引き起こします。

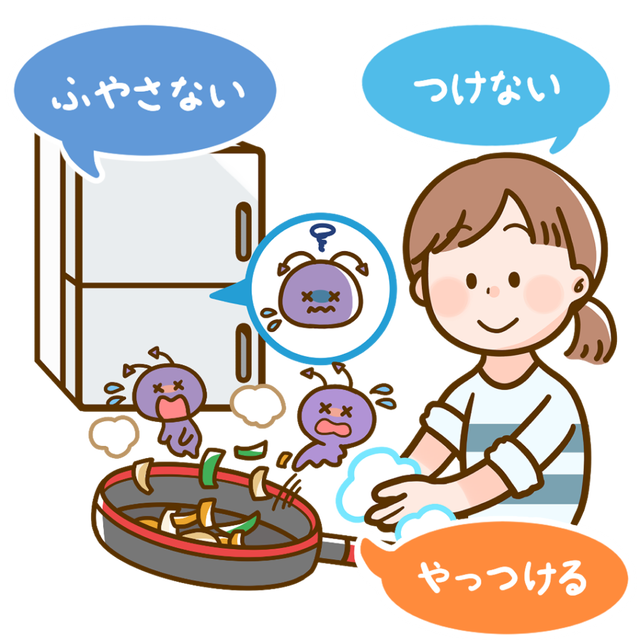

黄色ブドウ球菌による食中毒を防ぐ方法

黄色ブドウ球菌による食中毒は、適切な衛生管理を行うことで、そのリスクを大幅に減らすことができます。特に、食品の取り扱いと保管において注意が必要です。

-

手洗いの徹底:

-

調理前、食事前、トイレの後、鼻をかんだ後など、石鹸を使って十分に手を洗いましょう。

-

手に傷がある場合は、調理する際にビニール手袋を着用するなどして、食品への菌の付着を防ぎましょう。手に常在する菌が食品に移行することが食中毒の主な原因となるため、最も基本的な対策です。

-

-

食品の迅速な冷却・加熱:

-

調理後の食品は、菌が増殖しやすい温度帯(約10℃〜60℃)に長時間置かないようにしましょう。

-

温かい食品は、できるだけ早く粗熱を取り、冷蔵庫や冷凍庫で保存しましょう。目安として、60℃以上を保つか、10℃以下に素早く冷やすことが推奨されます。

-

再加熱する際は、中心部まで十分に火が通るようにしましょう。ただし、エンテロトキシンは熱に強いため、菌を死滅させても毒素が残る可能性があることに注意が必要です。そのため、そもそも菌を増やさないことが最も重要です。

-

-

調理器具の衛生管理:

-

まな板、包丁、ふきんなどは、使用後に熱湯消毒したり、漂白剤で除菌したりして、清潔に保ちましょう。

-

肉や魚を切った後のまな板や包丁は、野菜を切る前に必ず洗浄・消毒しましょう。

-

-

食品の適切な保存:

-

調理済み食品は、作り置きを避け、できるだけ早く食べきるようにしましょう。

-

やむを得ず作り置きする場合は、小分けにして保存し、食べる直前に十分に再加熱しましょう。

-

冷蔵庫の過信は禁物です。冷蔵庫に入れても菌の増殖は抑えられますが、完全に停止するわけではありません。

-

-

食品の購入時の注意:

-

表示されている消費期限や賞味期限を確認し、期限内のものを購入しましょう。

-

購入後は、特に生鮮食品や冷蔵品は、寄り道せずにまっすぐ帰宅し、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。

-

-

体調不良時の調理は避ける:

-

発熱や下痢などの症状がある場合、また、手に傷や化膿がある場合は、食品の調理は避けるようにしましょう。どうしても調理が必要な場合は、使い捨て手袋を着用するなど、厳重な注意が必要です。

-

もしも食中毒の症状が現れたら?

もしも黄色ブドウ球菌による食中毒の症状(吐き気、嘔吐、腹痛など)が現れた場合は、以下の対処法を参考にしてください。

-

水分補給を心がける:

-

嘔吐や下痢によって脱水症状を起こしやすいので、少量の水や経口補水液などをこまめに摂取しましょう。

-

一度に大量に飲むと、再び吐いてしまうことがあるので、少しずつ時間をかけて飲むのがポイントです。

-

-

安静にする:

-

無理に活動せず、体を休ませましょう。

-

-

自己判断で薬を飲まない:

-

下痢止め薬などは、体内の毒素の排出を妨げる可能性があるため、医師の指示なしに服用することは避けましょう。

-

-

医療機関を受診する:

-

症状が重い場合(激しい脱水症状、意識の混濁、症状が長引くなど)や、乳幼児、高齢者、基礎疾患のある人などは、速やかに医療機関を受診しましょう。

-

受診する際は、どのような食品をいつ食べたか、どのような症状がいつから現れたかなど、できるだけ詳しく医師に伝えましょう。

-

-

同じものを食べた人に連絡する:

-

もし同じ食品を食べた人がいる場合は、その人にも症状が出ていないか確認し、注意を促しましょう。

-

-

原因となった可能性のある食品は保存する(ただし、扱いに注意):

-

保健所による調査が必要になる場合があるため、原因と思われる食品が残っている場合は、捨てずに冷蔵庫などで保存しておきましょう。ただし、素手で触ったりせず、清潔なビニール袋などに入れて保管し、二次汚染を防ぐよう注意してください。

-

食中毒は、原因菌や毒素の種類、個人の体質によって症状の程度が異なります。自己判断せずに、必要に応じて速やかに医療機関の指示を仰ぐことが重要です。

まとめ

黄色ブドウ球菌は、私たちの皮膚や鼻腔に常在する身近な細菌であり、特にエンテロトキシンと呼ばれる熱に強い毒素を産生することで食中毒を引き起こします。

この毒素は通常の加熱では分解されないため、菌が死滅しても食中毒は発生する可能性があり、激しい吐き気や嘔吐、腹痛を特徴とします。また、別の毒素であるTSST-1はトキシックショック症候群、Exfoliative toxinは皮膚の病変を引き起こすことがあります。

食中毒を防ぐためには、手洗いの徹底、食品の迅速な冷却・加熱、調理器具の衛生管理、そして体調不良時の調理を避けることが極めて重要です。万一、食中毒の症状が現れた場合は、水分補給に努め、必要に応じて速やかに医療機関を受診しましょう。

適切な衛生管理と知識が、身近な黄色ブドウ球菌による健康被害から私たちを守る鍵となります。

![【特典付き】粗熱取り お弁当 冷ます 冷やす 急冷 熱々のお弁当 扇風機 小型 離乳食 幼児食 作り置き 冷却 ファン 時短 コンパクト コードレス 充電式 食中毒対策 夏 ネイル 乾燥 便利グッズ ライフオンプロダクツ LCAKC001[ Life on Products お弁当用クールファン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/roomy/cabinet/500cart_all/500cart_11g/p10n-7/hnw2519-sr037-1_gt01.jpg?_ex=128x128)

コメント